睡眠薬の効果、副作用は?睡眠薬の服用の仕方・注意点を解説!

- 0.はじめに

- 1.睡眠薬の分類と効果 〜どのように脳に作用する?〜

- 2.睡眠薬の作用機序と特徴は?

- 3.不眠のタイプと睡眠薬の作用時間について

- 4.睡眠薬に副作用はある?

- 5.睡眠薬はいつまで服用すればいいのか

- 6.睡眠薬についてのまとめ

0.はじめに

20人に1人が睡眠薬を服用している

現在、多くの成人が眠りに関する問題を抱えており、その割合は30〜40%にのぼることが一般的に知られています。

こうした不眠症状の中で、長期間続く慢性的な不眠症は成人の約10%に影響を及ぼしており、原因としてはストレス、精神的な疾患、神経障害、アルコール、薬の副作用などさまざまです。

日本では成人の20人に1人が睡眠薬を服用していると言われています。

睡眠障害に関する詳しい内容は以下の記事を参照してください。

睡眠導入剤と睡眠改善薬の違い

一般的に医師から処方される睡眠導入剤は、日常的な不眠、慢性化した不眠が対象です。

一方、市販で販売されている薬は、睡眠改善薬と呼ばれ、一時的な不眠を対象にしており、効果もゆるやかです。

このように病院処方のお薬と市販薬の違いは、対象とする症状が、一過性の不眠かどうかという点にあります。

長い間不眠症上に悩まされているという場合は、医師に相談するのが良いでしょう。

1.睡眠薬の分類と効果 〜どのように脳に作用する?〜

近年使用されている睡眠薬は、従来の「脳の機能を低下させる」タイプと新薬系の「自然な眠気を促す」タイプがあります。さらに作用する時間によっても分類されます。

脳の機能を低下させるタイプの睡眠薬(従来の睡眠薬)

ベンゾジアゼビンとは、鎮静、催眠、抗不安、抗てんかん、筋弛緩、健忘作用を持つ抗精神薬の名称で、アルコール依存症、発作、不安、パニック、興奮、また不眠症のような様々な適応があります。

これらの薬は脳の神経活動を抑えて催眠作用をもたらします。

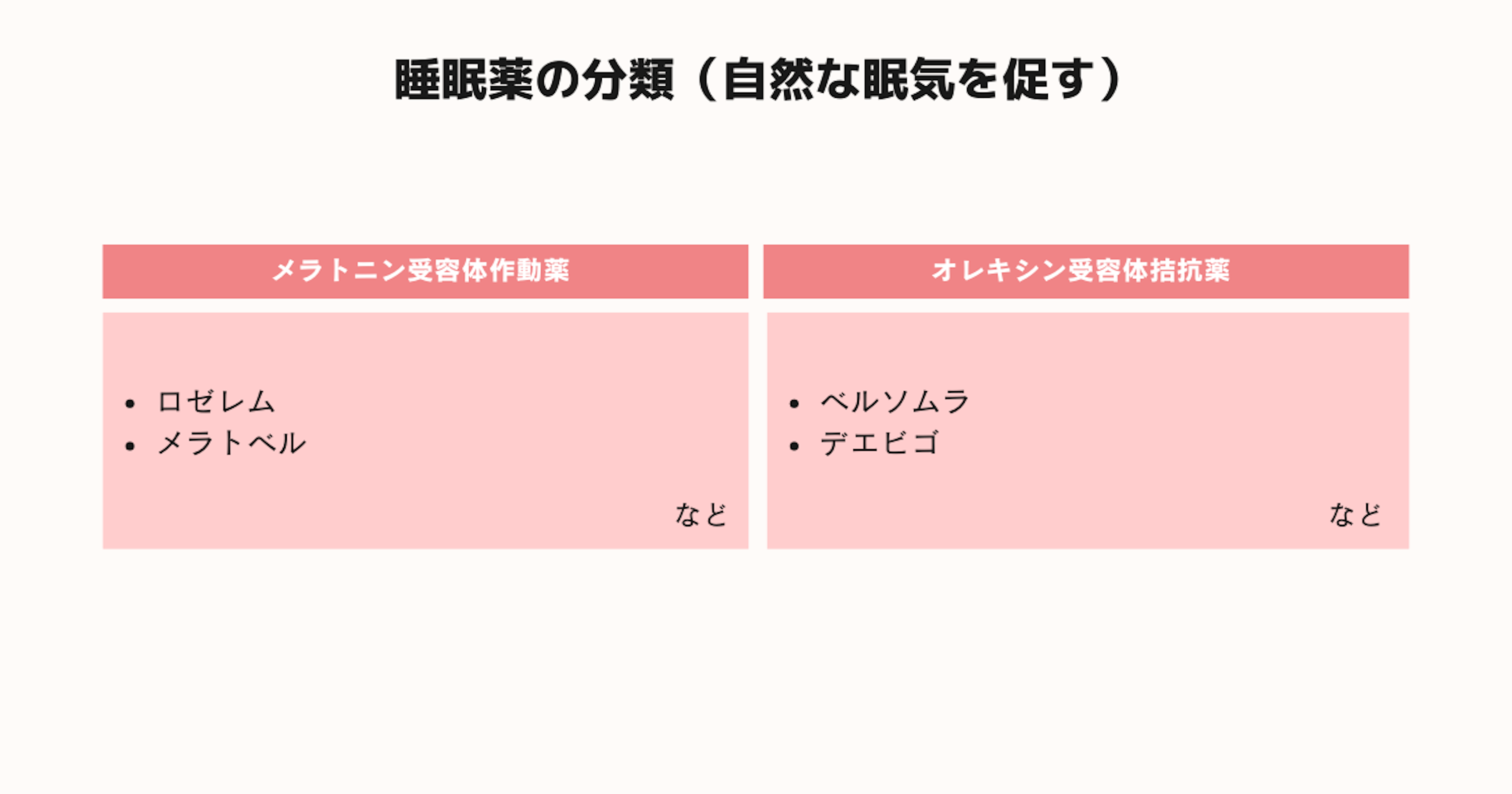

自然な眠気を促すタイプの睡眠薬(新薬系)

上記の従来の睡眠薬は、依存性が強かったり、耐性がついてしまうことがあるため、最近だと以下に列挙する新薬系を使うケースが増えてきました。

これらの新薬系は、従来のタイプに比べ副作用が少ないことがわかっています。(詳しくは作用機序の欄に記載しています)

場合によっては、二つ以上の睡眠薬を併用することもあります。

その際は、別のタイプの睡眠薬を併用することで、より効果を発揮したり、耐性が付きづらくなることがあります。

%20(1).png?w=3000&h=1575)

2.睡眠薬の作用機序と特徴は?

%20(1).png?w=3000&h=1575)

それぞれの睡眠薬は具体的にどのように機能するのでしょうか。

ベンゾジアビン系

脳内の神経伝達物質の中で、GABA(gamma-aminobutyric acid:γ-アミノ酪酸)は抑制性の神経伝達物質として働き、このGABAの神経伝達が亢進すると催眠・鎮静作用などがあらわれます。

脳内の神経伝達に関わるベンゾジアゼピン(BZD)受容体は、GABAの受容体(GABAA受容体)と複合体を形成していて、BZD受容体が刺激されるとGABAに関わる神経伝達が亢進し、脳の活動が抑制され眠気などがあらわれます。

ベンゾジアゼピン系睡眠薬はBZD受容体に作用することでBZD受容体を刺激し、主にGABAの神経伝達を亢進することで催眠・鎮静作用をあらわします。

また、脳の活動を抑えることで抗不安作用や抗けいれん作用などもあらわし、睡眠障害の他、けいれん発作の予防薬や麻酔前投与薬などとして使用される薬剤もあります。

非ベンゾジアゼピン系

非ベンゾジアゼピン系睡眠薬とは、薬剤成分が「ベンゾジアゼピン骨格」という構造を持たない睡眠薬という意味です。

薬理作用としては、ベンゾジアゼピン系の薬剤と同様、脳内のBZD受容体へ作用し、主にGABAの神経伝達を亢進することで催眠・鎮静作用をあらわします。ベンゾジアゼピン系と比べて、薬理作用の大きな違いはありません。

また、BZD受容体には、ω1、ω2、ω3というタイプがあり、ω1受容体は主に催眠・鎮静作用に関わり、ω2受容体は主に抗不安作用や筋弛緩作用に関わるとされます。

非ベンゾジアゼピン系のゾルピデムなどは、ω1受容体へ作用しやすいとされ、一般的に筋弛緩作用が弱く、睡眠薬で少なからず懸念されるふらつきや転倒などへのリスクがより少ないと考えられています。

メラトニン受容体作動薬

脳の松果体から分泌されるホルモンであるメラトニンは、睡眠や体内時計に深く関わります。

メラトニンは、通常であれば夜に多く分泌され、体温を下げたり体内時計を同調させることなどにより、脳とからだを睡眠へ誘導する働きをします。

メラトニンはメラトニン受容体(MT1受容体やMT2受容体)に作用することで機能します。

メラトニン受容体作動薬はその名の通り、MT1受容体とMT2受容体に作用し、この受容体を刺激し自然に近い生理的睡眠を誘導することで、睡眠障害(不眠症における入眠困難など)の改善効果をあらわします。

オレキシン受容体拮抗薬

オレキシンは覚醒と睡眠を調節する神経伝達物質のひとつで、オレキシンが自身の受容体(オレキシン受容体)へ作用すると覚醒システムを活性化させ起きている状態が維持されます。

この覚醒システムが過剰に働いている状態では、不眠などの症状を引き起こしやすくなります。

逆にこの覚醒システムの働きを抑えることができれば、脳を覚醒状態から睡眠状態へ促すことができます。

オレキシン受容体へ阻害(拮抗)作用をあらわすことで、過剰に働いている覚醒システムを抑制し、脳を覚醒状態から睡眠状態へ移行させることで、睡眠障害(不眠症)を改善する効果が期待できます。

さらに、本剤は服用開始から比較的早期に睡眠改善が期待できるとされ、また、反跳性不眠(睡眠薬を急に減量したり中断した場合に以前より強い不眠が出現すること)への懸念が少ないなどのメリットがあります。*1)

%20(1).png?w=3000&h=1575)

*1) 非ベンゾジアゼピン系睡眠薬(非BZD系睡眠薬)の解説;日経メディカル:医学大辞典

3.不眠のタイプと睡眠薬の作用時間について

不眠タイプと作用時間

不眠症のタイプの違いによって、服用するお薬の作用時間のタイプが変わってきます。

不眠症状には、寝つきの悪い「入眠障害」、眠りが浅く途中で何度も目が覚める「中途覚醒」、早朝に目が覚めて二度寝ができない「早朝覚醒」などのタイプがあります。

それぞれの対応に応じて、以下の作用時間の睡眠薬を服用します。

- 入眠障害:超短時間型~短時間型

- 中途覚醒:短時間型~長時間型

- 早朝覚醒:中間型~長時間型

一方で、早朝覚醒型でも、短時間型の睡眠薬を用いることもあります。睡眠の初めに一度深い眠りに入ってしまえば、長い間質のいい睡眠をとることができるからです。

初めは短時間型を使っていくことが一般的です。

睡眠薬だけじゃない!睡眠効果のある漢方薬は?

漢方薬も、眠気を出させるために、睡眠薬代わりに使用することがあります。生薬の成分により、気持ちを落ち着ける効果があります。

- 酸棗仁湯

- 加味逍遙散

- 抑肝散

- 半夏厚朴湯

などが一般的に使用されます。

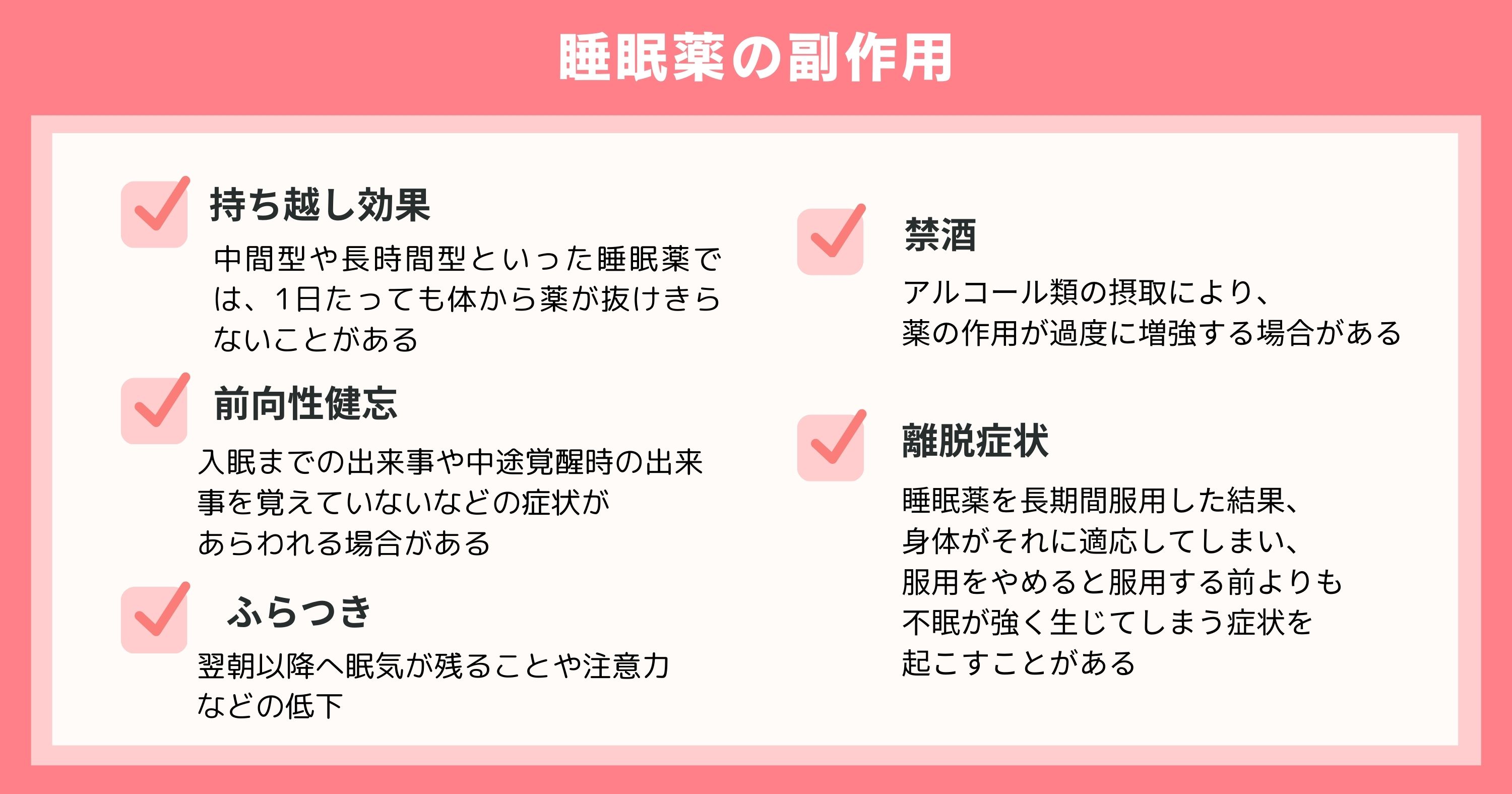

4.睡眠薬に副作用はある?

%20(2).png?w=3000&h=1575)

睡眠薬の副作用にはどのようなものがあるでしょうか。使う睡眠薬のタイプによって違いがありますが、一般的な副作用についてまとめました。

持ち越し効果

中間型や長時間型といった睡眠薬では、1日たっても体から薬が抜けきらないことがあります。このため少しずつ薬がたまっていき、服用した次の日まで眠気が生じやすくなってしまいます。

前向性健忘

頻度は稀ですが、入眠までの出来事や中途覚醒時の出来事を覚えていないなどの症状があらわれる場合があります。睡眠薬が急激に強く作用している時に生じます。

ふらつき

翌朝以降へ眠気が残ることや注意力などの低下が見られることもあり、自動車の運転など危険を伴う機械の操作は控える必要があります。

禁酒が必要

アルコール類の摂取により、薬の作用が過度に増強する場合があるので服用中は原則として飲酒を控える必要があります。

離脱症状

睡眠薬を長期間服用した結果、身体がそれに適応してしまい、耐性がついてしまう上に、心理的に依存してしまい、服用をやめると服用する前よりも不眠が強く生じてしまう症状を起こすことがあります。

5.睡眠薬はいつまで服用すればいいのか

服用をやめるタイミング

不眠症に悩まされて睡眠薬を服用し始めて睡眠の質が改善されても、服用をやめたらまた不眠に悩まされるという状態になりたくはありません。

睡眠薬はいつまで服用し、どのタイミングで辞めれば良いのでしょうか。

睡眠薬の適切な使用と服薬の終了についての診療ガイドラインでは、次のようにまとめられています。

「不眠症が改善したら、できるだけ早く睡眠薬を減らし、やめるべきです。減薬や休薬が成功するためには、不眠症状がしっかりと軽減されており、生活の質(QOL)も向上していることが大切です。中には一部の患者で長期間の睡眠薬の必要性がありますが、その場合でも安全に長く服用しつつ、いつでも薬をやめるかどうかを検討しながら、状況に応じて減薬を進めていき、休薬を目指す治療が適切です。睡眠薬の使用を見直すことなく、治療を行うためにも、適切なアプローチが必要です。」

その他の精神疾患等を合併していない限り、徐々に改善できたと効果を感じられれば、服薬量を減らしていくべきでしょう。

6.睡眠薬についてのまとめ

%20(1).png?w=3000&h=1575)

ここまでの記事のポイントをまとめていきます。

- 近年使用されている睡眠薬は、従来の「脳の機能を低下させる」タイプと新薬系の「自然な眠気を促す」タイプがある

- 副作用や依存性の観点から、新薬系の使用が近年は増えている

- 不眠のタイプによって作用時間の異なる睡眠薬を使用する

- 漢方薬や市販の睡眠導入薬は、睡眠薬より効果は薄いが、副作用が少なく眠気を出すのに有用である

%20(1).png?w=5000&h=2625)

睡眠薬とお酒を同時に飲むのは同じ脳の部位でお互いの効果を強め合うだけでなく、依存性を同時に高め合ってしまい非常に危険なので、控えましょう。

睡眠薬はそのタイプや作用などにより効果や副作用に大きく個人差が出るものなので、お医者さんとしっかり相談して、適切に服用するようにしましょう。自分の症状がどんな病気に関連するか気になる方は、症状チェッカーで確認してみましょう。

24時間予約可能、本日受診できます

LINEで簡単予約