- トップ

- 記事一覧

- 心療内科・精神科の記事一覧

- 心療内科は変更しても良い?転院のタイミングと紹介状が必要な理由

心療内科は変更しても良い?転院のタイミングと紹介状が必要な理由

1.はじめに

「心療内科に通っているけど、なかなか改善しない」

「違う方法で治療してみたい」

心療内科に通う中で、症状の改善の兆しが感じられなかったり、このまま病院に通院していいのだろうか、と様々な不安が生まれるかと思います。

治療自体にストレスを感じ始めたり、病院に行くことに負担を感じ始めたら意味がありません。

症状が改善されない不安から辛い思いをし、無理して病院に行き続けているようであれば、「転院」も1つの選択肢です。

2.心療内科を変更するタイミングと転院の流れ

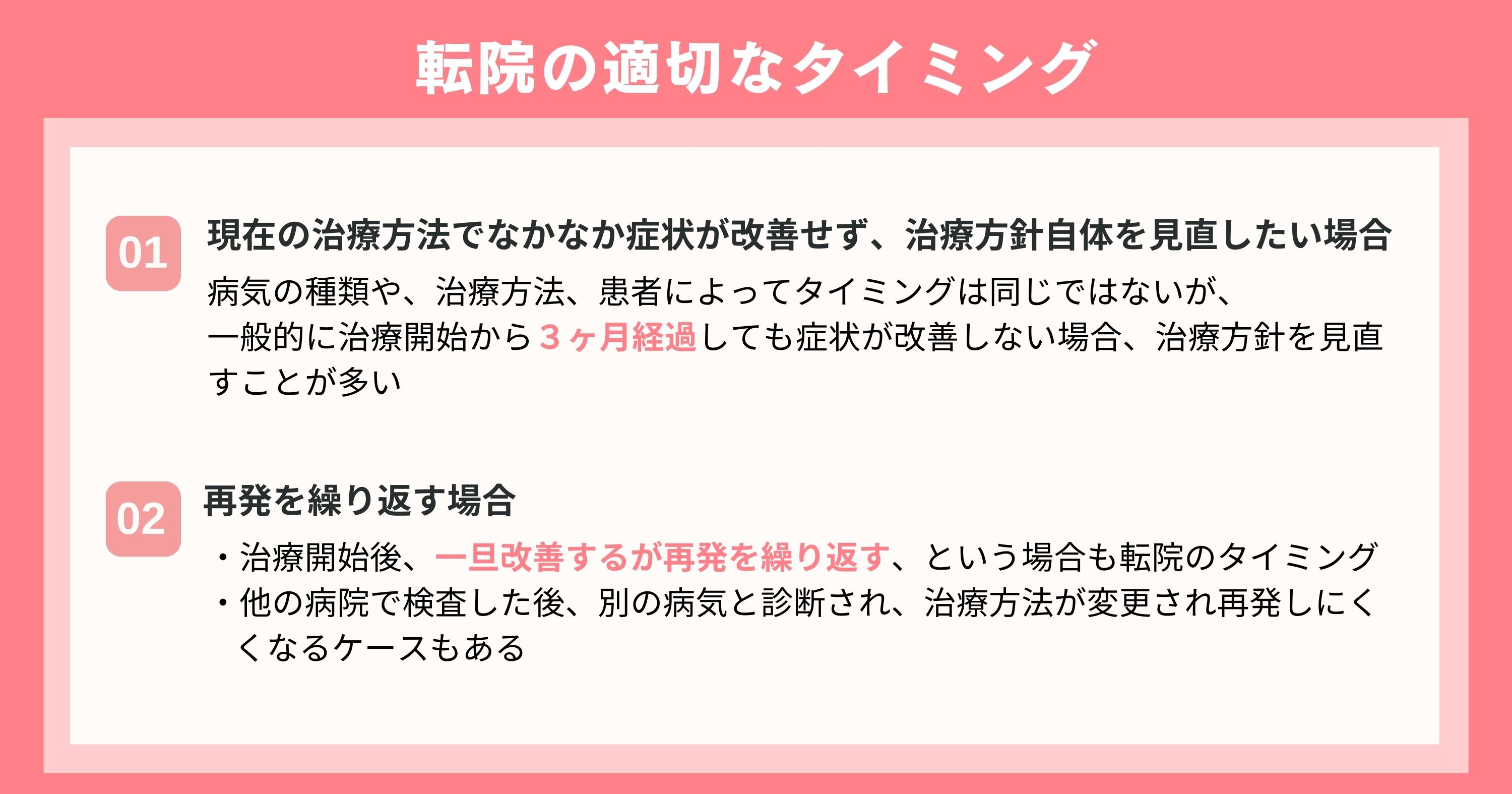

転院の適切なタイミング

心療内科の転院は、どのようなタイミングでしたら良いのか迷われている方も多いと思います。

①現在の治療方法でなかなか症状が改善せず、治療方針自体を見直したい場合

病気の種類や、治療方法、患者によってタイミングは同じではありませんが、一般的に治療開始から3ヶ月経過しても症状が改善しない場合、治療方針を見直すことが多いです。

②再発を繰り返す場合

治療開始後、一旦改善するが再発を繰り返す、という場合も転院のタイミングです。

他の病院で検査した後、別の病気と診断され、治療方法が変更され再発しにくくなるケースもあります。

例えば、うつ病と診断されていたが、転院先では双極性障害だと診断され、治療方法が変更され改善するケースもあります。

治療の方法は1つではありません。

心の病気は、治療方法が効果的か、人によって異なることも多いにありますし、治療期間も異なります。

最初の治療方法に効果が感じられない場合も、心の治療においてもよくあることです。

1つにこだわらず、他の治療方法を検討することで、症状が改善することもあります。

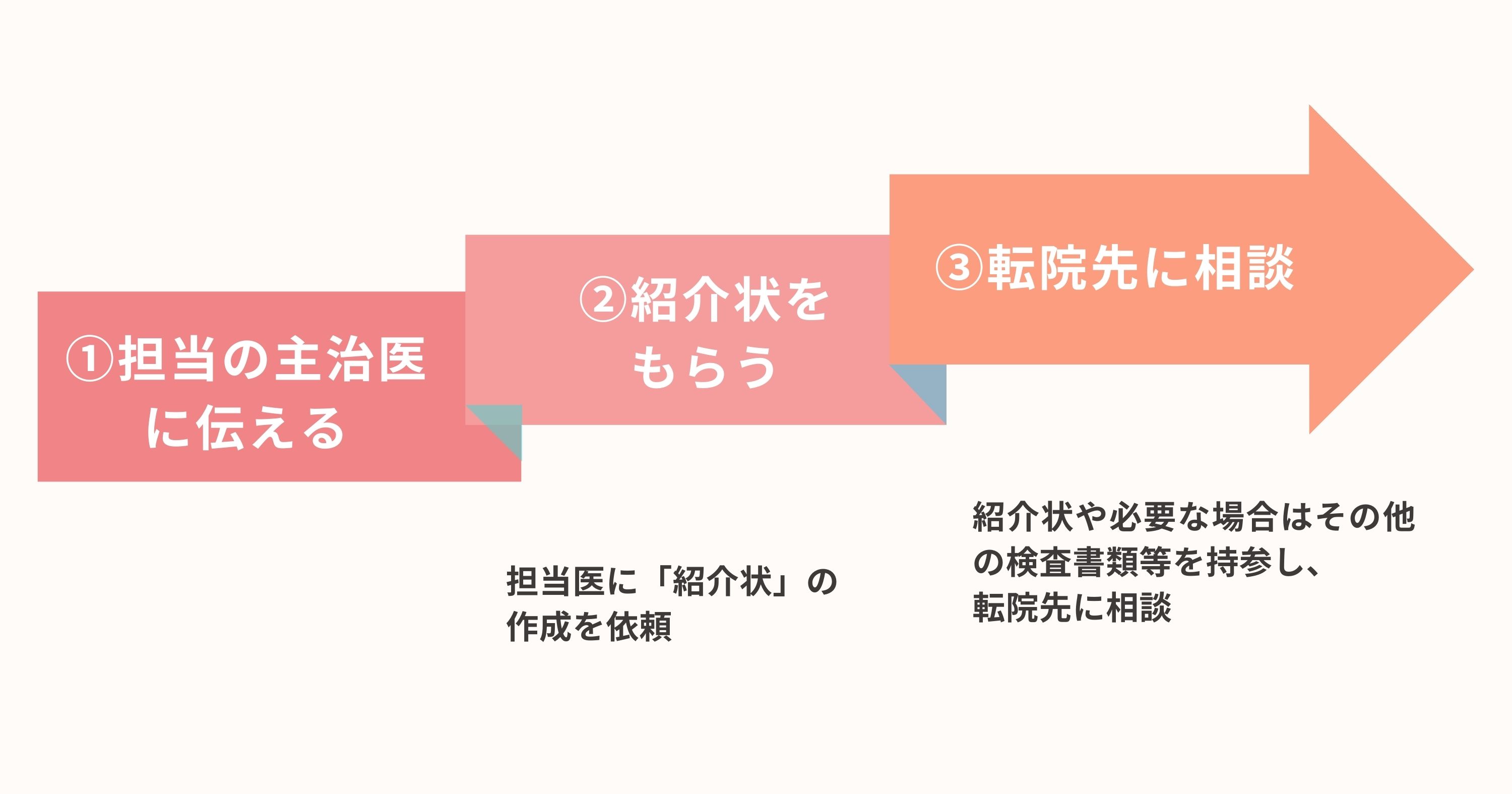

転院のステップ

①担当の主治医に伝える

転院をしたい旨を現在担当してもらっている主治医に伝えましょう。

医師に言いにくいと思う場合もあるかもしれません。

医師にとって、紹介状を書くことは、毎日の業務の1つですので、伝えることに不安を感じる必要はありません。

正直に伝えることが望ましいですが、

「家族と相談して転院することを決めました」

「今まで担当してくださってありがとうございました。他の病院で違うアプローチで治療をしてみたいので、転院することにしました。」

などと伝えてみることも可能です。

また、直接伝えずらいという場合には、電話で転院の旨を述べる形でも大丈夫です。

②紹介状をもらう

許可が下りた後は、担当医に「紹介状」の作成をお願いしましょう。

転院先でスムーズな治療を行うために必要な書類になります。

③転院先に相談

紹介状や必要な場合はその他の検査書類等を持参し、転院先に相談しましょう。

受け入れが可能な場合は、転院先の診察日の日程調整を行いましょう。

紹介状がなくても転院を受け入れてくれる病院もありますが、正しく治療状況を把握するために、紹介状を求められることが多いです。

3.紹介状が必要?心療内科を変更する際に必要な理由

紹介状とは?

紹介状は正しくは、「診察情報提供書」と呼ばれます。

転院先に患者を紹介する際に、基本情報、治療経過、投薬等について記載している書類です。*1)

医師が転院先の医師に書く書類ですので、患者は中をみることが出来ませんが、書いてある内容、内容量は医師によってさまざまです。

患者の基本情報はもちろん、生い立ちや、病気の経過、患者の思考、行動の特徴等詳しく記載してある場合もあります。

診察情報提供書である、紹介状の料金は保険適用が効きます。

発行には2500円かかりますが、保険適用されて支払う金額は大体250円程度です。

セカンドオピニオン目的の紹介状の場合は5000円、支払う金額750円程度かかる場合があります。

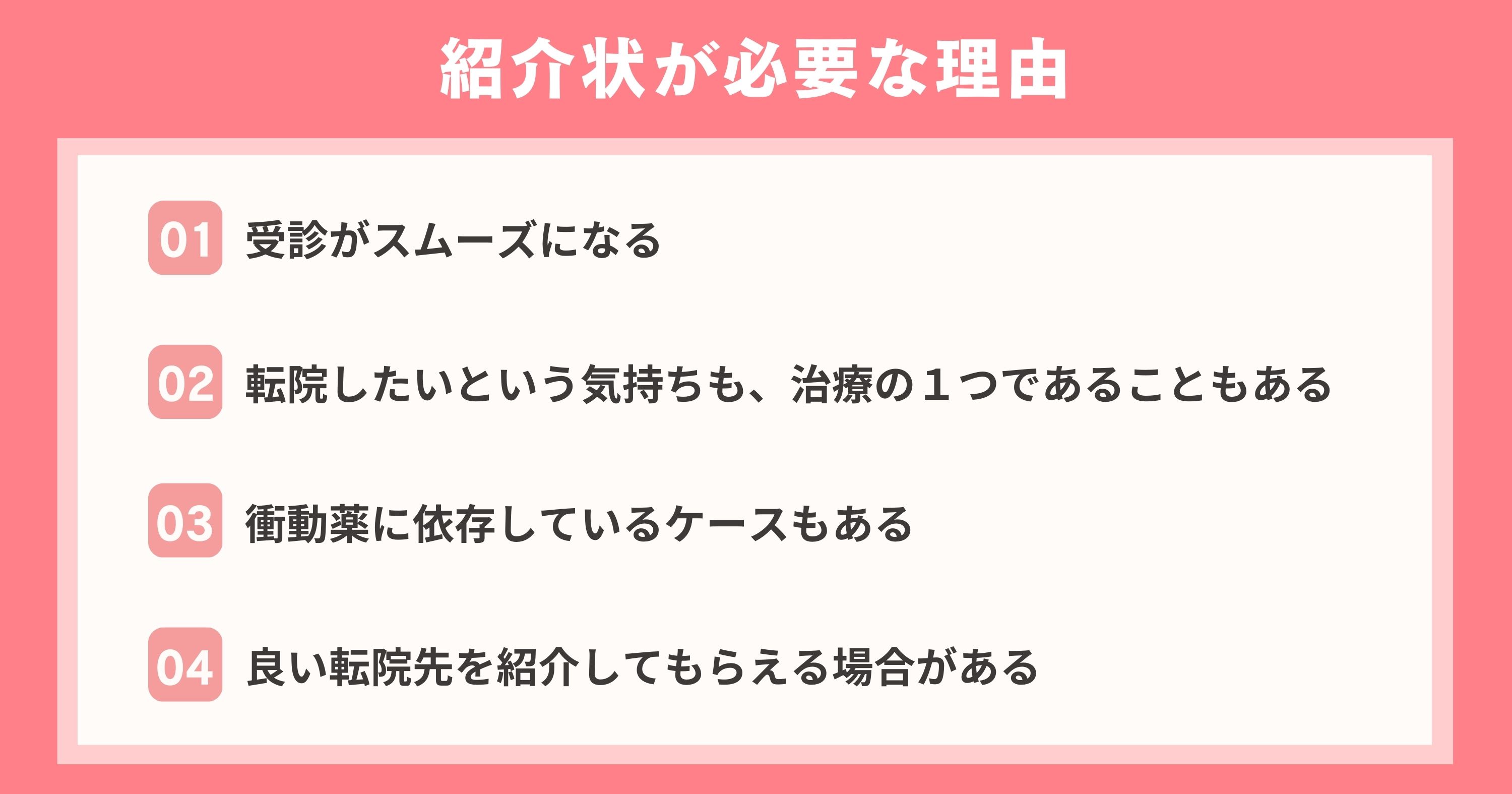

紹介状が必要な理由

①受診がスムーズになる

治療経過、投薬等情報を事前に伝えることで、転院先の初診や受診の時間を短縮できることがあります。また、重複する検査や、それにかかる費用も防ぐことが出来ます。

②転院したいという気持ちも、治療の1つであることもある

診察の際に、嫌な感情に直面するのを避け、時には「答えたくない」と思う場面もあるかと思います。

そのような時に、主治医から避けて逃げてしまっては、治療に効果はありません。

「主治医に言いづらいことを伝える」のを避けるのではなく、乗り越えること自体が、治療の1つにもなります。

転院する際には、治療機会のためにも主治医に転院の有無を伝え、紹介状をもらうようにしましょう。

③薬に依存しているケースもある

薬に依存している場合、どうにか薬を手に入れようと別の病院を受診するケースもあります。

すでに投薬している薬を重複して処方してしまう可能性も生まれます。

このようなケースを避けるために、紹介状を提出し、どの薬をどれくらい処方したのかを把握する必要があります。

④良い転院先を紹介してもらえる場合がある

転院の旨を伝え、紹介状の依頼をすると、患者にあった良い転院先を紹介してもらえるケースもあります。

自分で見つける病院よりも、主治医がそのクリニックをよく知っていて、今の治療に合った病院先であれば、安心して受診することが出来ますよね。

1)”診察情報提供書”,厚生労働省,https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000056840.pdf, (参照2024-3-13)

4.心療内科を転院する際に押さえておきたいポイント

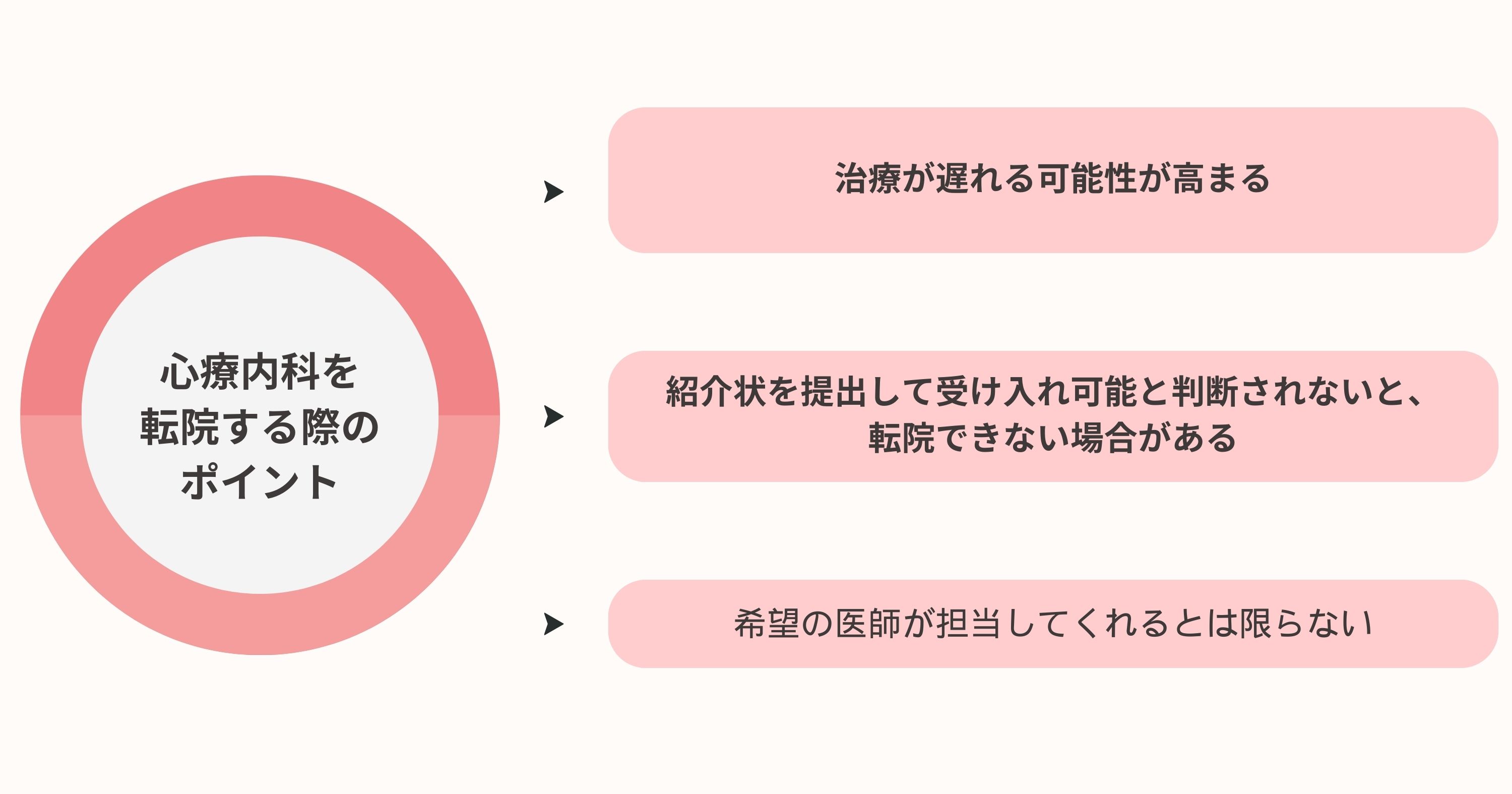

治療が遅れる可能性が高まる

転院先で治療を受けたいと思っていても、なかなか予約が取れなかったり、ずっと先の受診日になってしまう可能性もあります。

その間に、症状が悪化するケースも考えられます。

また、なかなか相性が良い病院がなく、探すことに時間をかけすぎてしまい、その間に治療が遅れる可能性もあります。

何度も短期間で転院すると、長期間で治療経過を診てもらえていないので、正しく治療の効果を確認することが難しくなります。

紹介状を提出して受け入れ可能と判断されないと、転院できない場合がある

紹介状がない場合でも受け入れ可能な場所もありますが、これまで受けてきた検査を重複して転院先でも受けることがあります。

そのため、治療自体が遅れる可能性が高まりますし、余分な時間と費用をかけることになります。転院を検討する際には、紹介状を準備しておくことをおすすめします。

希望の医師が担当してくれるとは限らない

主治医がおすすめしてくれた病院や、有名な医師がいる病院へ転院を検討していても、自分が希望する医師、おすすめされた医師が必ずしも担当してくれるとは限りません。

希望の担当医が専門としている病気と、自身が治療中の病気が異なるため、担当してもらえないことがあります。

その医師に担当してもらえない場合転院する必要があるのか、今の病院で治療を継続するべきか、転院先の治療計画等も考えつつ、転院を検討する必要があります。

まとめ:心療内科を変更したい

本記事では、心療内科を変更するタイミングや流れ、紹介状が必要な理由等について解説しました。

心の病気は、治療の出口が見えないと不安になってしまうことが多いと思います。

最初の治療法で必ずしも改善されるというわけではなく、違う治療法・薬を試したり、何度も診察を行い長期間かけて症状を改善する必要があります。

転院は決して悪いことではありません。

治療の主体は患者さん本人です。

治療方法は1つではなく、様々な治療があるので、改善の兆しが見えなかったり、病院に行くこと自体に辛さを感じ始めたら、他の心療内科・精神科の通院を検討してみることも1つの方法です。

自分の症状がどんな病気に関連するか気になる方は、症状チェッカーで確認してみましょう。

あなたの気になる症状から該当する心の病気を調べます。

24時間予約可能、本日受診できます

LINEで簡単予約