- トップ

- 記事一覧

- 心療内科・精神科の記事一覧

- 精神科の初診が不安な人必見!初診の内容、流れ、医師に伝える際のポイントなどについて解説

精神科の初診が不安な人必見!初診の内容、流れ、医師に伝える際のポイントなどについて解説

- 1.はじめに

- 2.どんな相談が多いの?精神科の初診の流れも確認しておこう

- 3.精神科の初診で医師に伝えるべきポイント

- 4.診察時にうまく話せない。初診時に泣いてしまう場面への対処法とコミュニケーションのポイント

- 5.精神科の初診で病気と診断されなかった場合の対応方法

- 6.精神科の初診 まとめ

1.はじめに

「精神科の初診ってどんなことを聞かれるの」

「主治医の先生は話しやすい先生なのか」

「初診で泣いてしまって上手に伝えられないかも」

精神科の初診に行く際には様々な不安が生まれますよね。

身体の病気であれば、検査を行ってどこが悪いのか、病気の原因を特定することはできますが、こころの病気は目に見えないため「対話」を通して診断を行う必要があります。

その際に必要となるのは、患者さんからの情報です。

今どのような悩みがあり、どのような症状を持っているのか、お話しできる範囲でプライベートの話も聞くことがあります。

初めての精神科は緊張すると思います。

しかし、事前に主治医に伝えることをある程度整理し、初診の流れをざっくりと理解しておくことで、当日効果的な診察を受けることができるかもしれません。

本記事では、診察の流れ、初診で伝えるべきポイント、診察時にうまく話せない際の対処法、注意すべき主治医の特徴、そして精神科初診で病気と診断されなかった場合の対処法について解説します。

2.どんな相談が多いの?精神科の初診の流れも確認しておこう

精神科でよく相談される内容

精神科の初診でよく相談される内容には、どのようなものがあるのでしょうか。

人によって症状はもちろん異なりますが、もし当てはまる場合は精神科・心療内科を受診してみることをおすすめします。

・憂鬱な気持ちが長い間続いている

・落ち込んだ時と、気持ちがすっきりしている時の、気分の波が大きい

・心細さをよく感じる

・人前で話すとき過度に緊張してしまう(手が震えてしまう、ひどく動悸がしてしまう等)

・いつも作業に集中できない

・物忘れが増えてきたと感じる

・周囲の人から悪口を言われている感じがする

・誰かに後を付けられていると感じる

・周りの人が自分のことを監視しているように感じる・小さなころから落ち着かなく、大人になった今でも悩んでいる

・食欲がわかない/ご飯が美味しいと感じない

・食べる量を適切にコントロールできない

・布団に入ってもなかなか眠れず、眠れたとしても途中で起きてしまう

・目覚ましがなる前に、目が覚めてしまう

・悪いことをしていないのに、悪いことをしてしまったと罪悪感を感じることがある

・性欲がわかない

・自分に価値を感じられず、涙が止まらなくなることがある

自分の症状がどんな病気に関連するか気になる方は、症状チェッカーで確認してみましょう。

診察の流れ

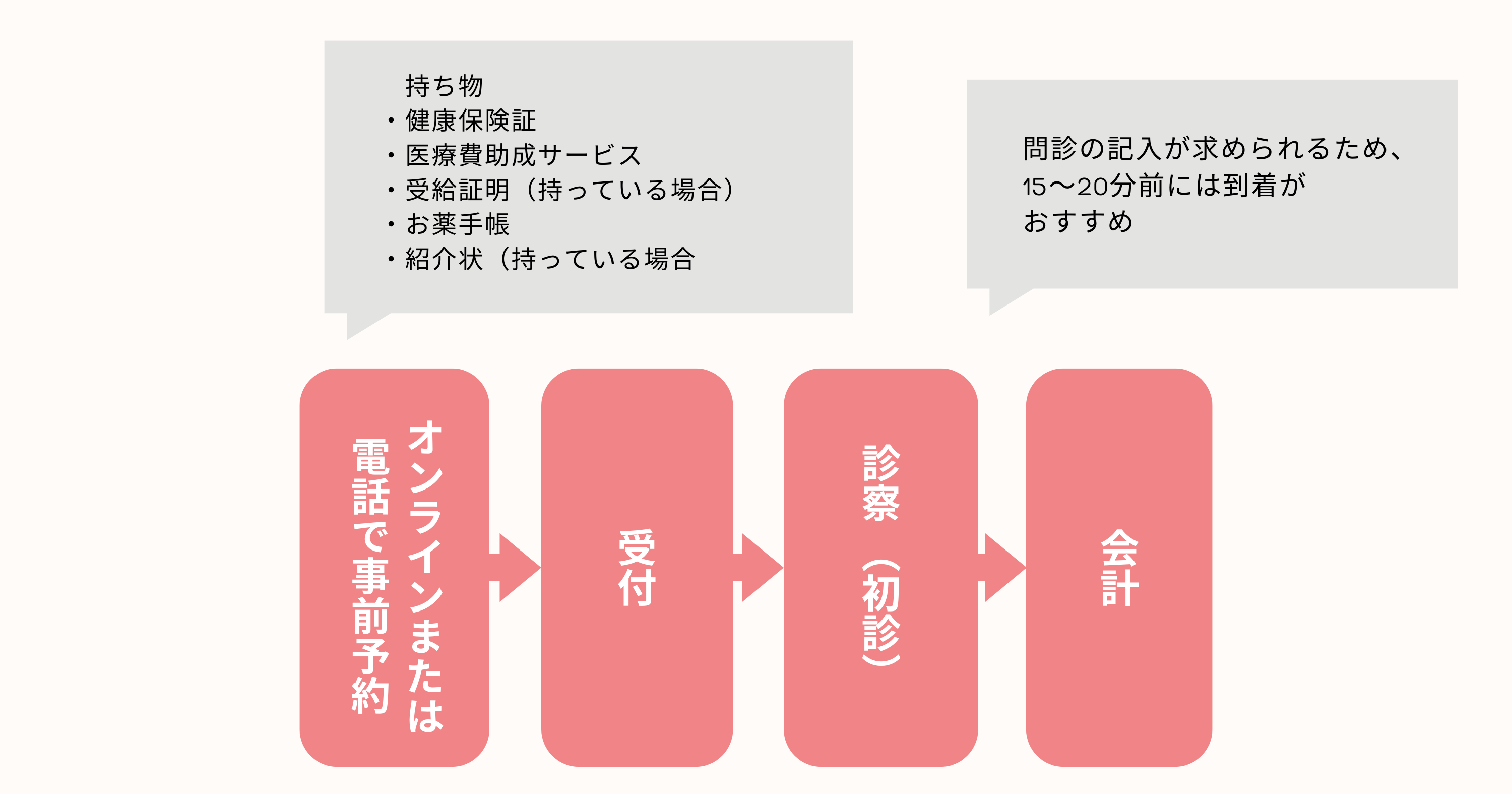

①予約

多くの精神科・心療内科では事前予約が必須です。

病院によって、病院のWebホームページからオンライン上で予約ができる場合と、電話での予約が必要な場合があります。

特に心療内科・精神科は予約がなかなか取れない、予約が取れたとしても何週間か待たされることが少なくありません。

予約なしで当日受診できる病院は数少ないため、事前に予約をすることをおすすめします。

②受付

初診するにあたり、問診票の記入が求められるクリニックがほとんどです。

そのため、初診は、診察開始の15〜20分前に到着することをおすすめします。問診票の記載内容は以下のようなものがあります。

・名前、生年月日、住所

・本日受診された症状、相談したいこと

・症状が始まった時期

・症状が始まってから現在に至るまでの変化

・原因だと思われる出来事

・学歴、転職歴

・家族構成

・転居歴(何歳から何歳までどこで生活していたのか)

・趣味

・症状が発生する前から、元々持っている自分の性格(思考の癖、行動パターン等)

・睡眠、食欲、性欲の変化について

精神科を初めて受診される方は、ここまでプライベートのことを記載しなければいけないのかと驚かれるかもしれません。

しかし、心の病気は目に見えない分、患者さんからの情報が診察に置いて何より大事になります。

もちろん答えたくない質問内容は無理に答える必要はありませんが、より効果のある診察にするためには、できる限り答えられる質問には答えることをおすすめします。

【初診の際にお持ちいただくもの】

・健康保険証

・サービスを利用している場合は、医療費助成サービス受給証明書

・お薬手帳

・現在通院されているクリニックがあれば、紹介状(診療情報提供書)

紹介状は、以前効果のあった治療法やお薬、効果のなかったものを把握することができ、より患者さんの状態を理解することができ、有効活用することができます。

③診察

メンタルの治療といっても他の診療科と同様、問診票に沿った対話を通じて患者さんの悩みを整理するところから始めます。

初診では、治療というよりは、患者さんの心の状態を把握するため、今どんなことに悩み苦しんでいるのか一緒に整理し、今後どのような方針で治療を行うのか話す場になります。

基本的には医師から質問され、それに回答するという流れで診察が進められます。

一般的な初診にかかる時間は、20〜45分です。

うまく伝えられるか不安、泣いてしまうかもしれない、など初診を受けるにあたって不安が大きいかと思いますが、医師への伝え方のポイント等も後ほど解説します。

④会計

診察が終わると会計になります。健康保険制度は、どこのクリニックに行っても一律の料金設定です。

メンタルクリニックでは、健康保険制度で3割負担の方では、約3000〜4000円が自己負担となります。

ただし、心理カウンセリングを受けたい場合は、別途1時間8000程度支払う必要があり、また診断書を希望する場合は、別途3500円程度支払う必要があるなど、処方内容によって金額が異なります。

3.精神科の初診で医師に伝えるべきポイント

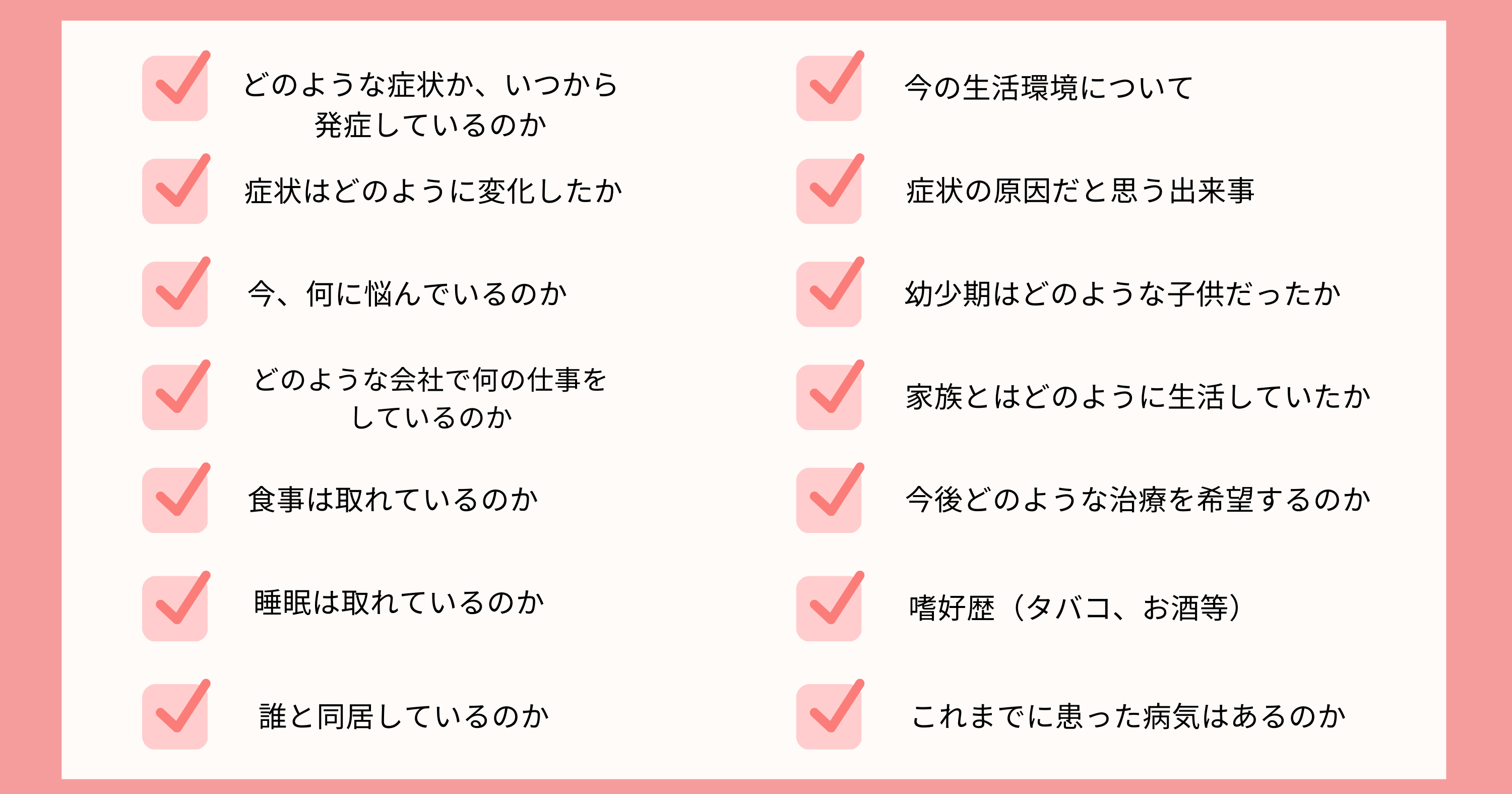

初診で聞かれる内容は?

初診で聞かれる項目は以下のようなものがあります。

プライベートのことや幼少期についてなど、患者さんの人となりを知るための質問も多くあります。

プライベートについて答えることに抵抗がある場合は、無理に答える必要はありません。

しかし、先ほども述べたとおり、心の病気は目に見えないため、どれだけ医師に情報を伝えられるかが、効果的な治療に大きく影響します。

答えられない内容は控えても構いませんが、できる限りご自身についてお伝えすることをおすすめします。

・どのような症状か、いつから発症しているのか

・症状はどのように変化したか

・今、何に悩んでいるのか

・どのような会社で何の仕事をしているのか

・食事は取れているのか

・睡眠は取れているのか(途中で起きたり、寝付けないことがあるか)

・誰と同居しているのか

・今の生活環境について

・症状の原因だと思う出来事(職場でのストレス、人間関係等)

・幼少期はどのような子供だったか

・家族とはどのように生活していたか

・今後どのような治療を希望するのか

・嗜好歴(タバコ、お酒等)

・これまでに患った病気はあるのか

4.診察時にうまく話せない。初診時に泣いてしまう場面への対処法とコミュニケーションのポイント

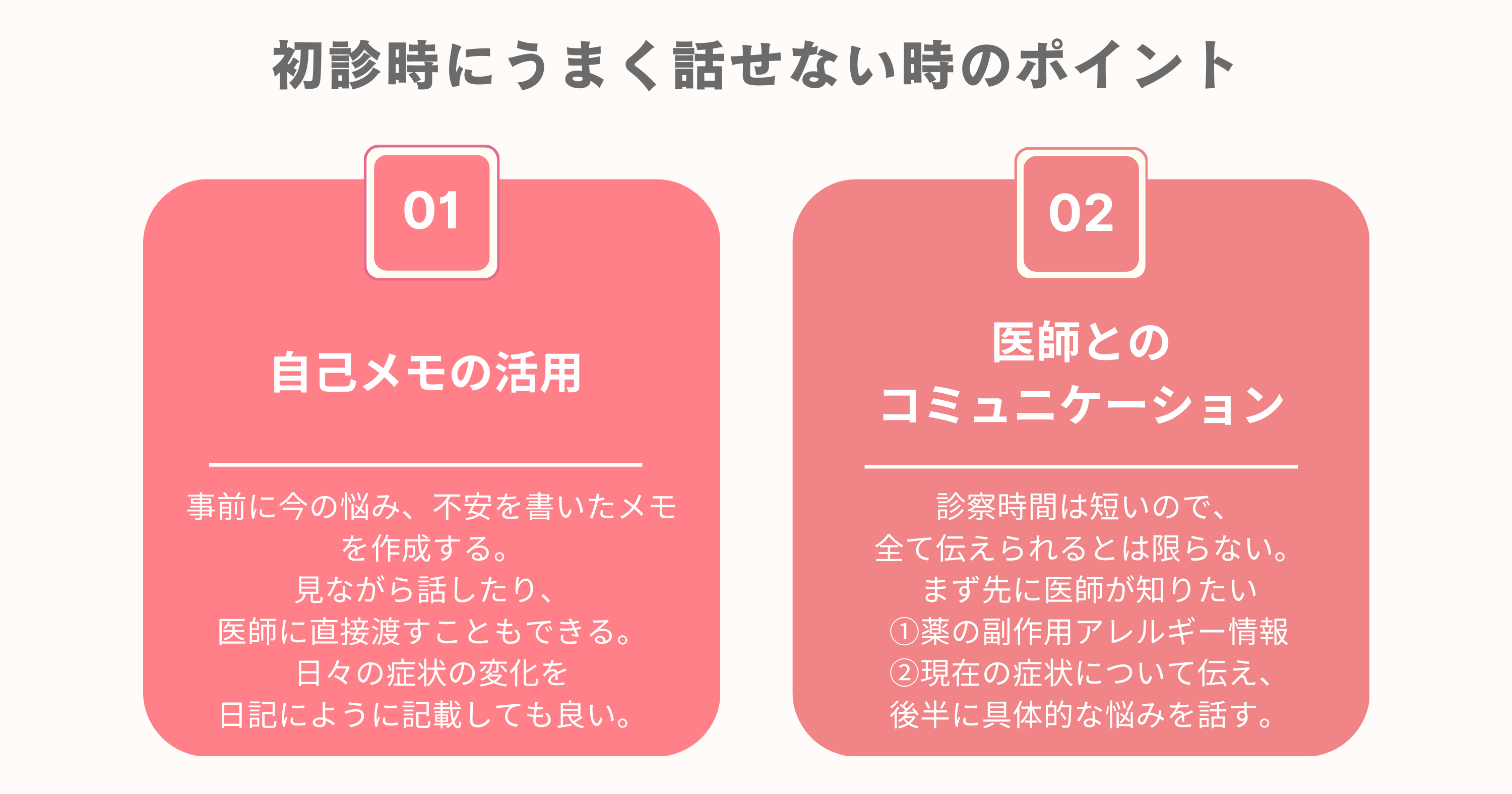

自己メモの活用方法

「初診で自分の感情を上手に伝えられるか不安」「人に相談すると泣いてしまうので、うまく話せない気がする」と感じられている患者さんは多くいます。

そもそも「うまく話そう」と思う必要は全くありません。

医師も心の病気の専門家ですので、患者さんの気持ちをよく理解できます。

それでも不安という場合は、事前にメモを作りそれを見ながら話すこともできますし、初診の際に医師にメモを渡すという方法もあります。

上記に述べた初診で聞かれることの質問項目に沿って回答を準備するのも良いです。

また、日記のように日々の症状の変化、感情の変化、起きた出来事に対して自分がどう変化したのか等を記録し、医師に渡してみるのも良いかもしれません。

多くの患者さんが相談する時に涙を流します。

ましてや初対面の人に自分の傷をうまく伝えられないのは当たり前のことです。

「うまく話す」ことを過度に心配しすぎず、事前にメモを作成するなど工夫をして医師に症状を伝えてみましょう。

医師とのコミュニケーションで大切なポイント

医師も人間ですので、患者さんによってはコミュニケーションがなぜか取りづらいと感じる方もいるかと思います。

初対面の医師から次々と質問をされると、「なんか怖い...」と感じてしまう患者さんも中にはいるかもしれません。

しかし、医師も30〜45分という限られた初診の中でいかに患者さんからの情報を引き出し、重要事項を確認することができるのか一生懸命です。

医師が患者に確認したいポイントは大きく分けて2点です。

1点目は、診断に必要な情報、2つ目は薬へのアレルギーや副作用の有無です。

診断に必要な情報というのは、先ほど上記で述べたような、症状の変化等についてです。

しかし、患者さんの方でも限られた時間の中で伝えたいことが山ほどあり、なかなか自分の身に起きたことを伝えられず初診が終わってしまう、なんてことも起こりうる話です。

そこで、診察が始まったら先に主治医が必要としている情報、例えば症状や薬の情報を先にお伝えし、後半は自分の具体的な悩み不安を相談する時間に当てることができます。

悩みの相談を対話を通して解決する心理カウンセリングとは異なり、基本的に精神科や心療内科は、症状を薬物療法で治療することを目的としています。

そのため、医師が聞きたい質問に答えるという流れになることが多く、患者さんが予想していた対話での診察とのギャップを感じ、コミュニケーションに違和感を感じる人が多いのかもしれません。

5.精神科の初診で病気と診断されなかった場合の対応方法

勇気を出して心療内科・精神科で受診したけれど「異常なし」と診断されたら、「やっぱり自分の心の弱さが問題なんだ...」「甘えなんだ...」と自分を責めてしまうかもしれません。

受診し病気ではないと判断されたとしても、元気であるとは限りません。病院の「異常なし」という判断を全てだと受け止めすぎてしまうのではなく、ご自身の心と体の症状、どう感じているのか気持ちを大切にすることが大事です。

ここでは、勇気を出して精神科に行ったのにも関わらず、「病気と診断されなかった」ケースの対処法を解説します。

なぜ初診で病名を診断しないことが多いのか

まず、精神科・心療内科は前提として初診で診断を下さないことが多いです。

内科などでは初診で、「これは〇〇という病気です」と診断を下すことが多いですが、精神科・心療内科では、目に見えない心の症状を扱っているため、時間をかけて様子を見ながら診断を下す必要があります。

ですので、診断名が「うつ病」と記載するのではなく、「抑うつ状態」などと記載することもあります。

また、20~45 分という短い時間の初診は、症状の診察はもちろんですが、医師と患者さんの信頼関係構築をするための重要な時間でもあります。

初診で「異常なし」と診断された場合の対応方法

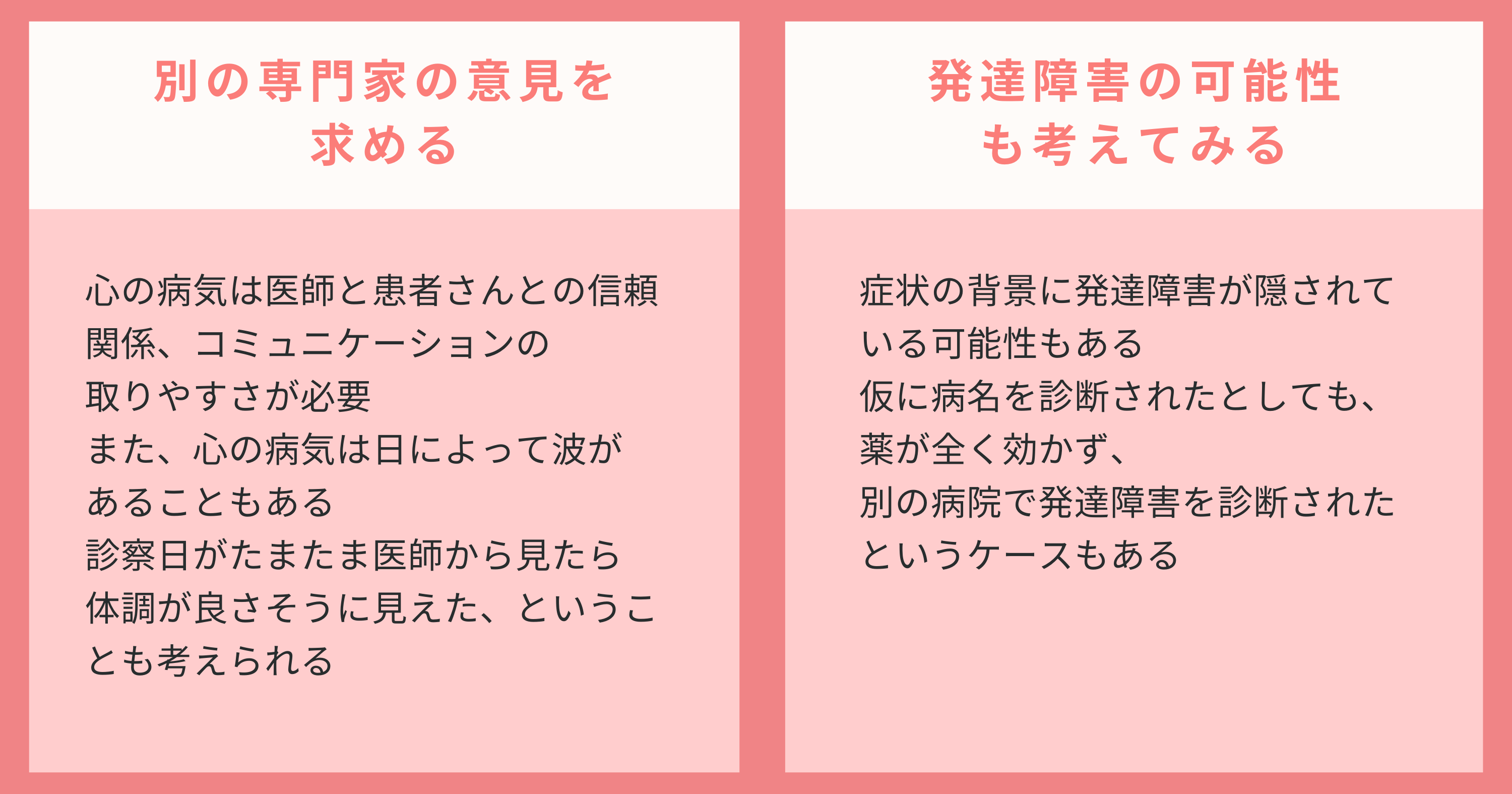

①別の専門家の意見を求めることも大事

初診で病気ではないと診断されずモヤモヤが残るのであれば、他の専門医に頼ることも一つの方法です。

医師と患者さんとの相性は治療を行う上でとても重要です。

というのも、心の病気は目に見えづらいため患者からいかに情報をもらえるかが大事であり、そのためには医師と患者さんとの信頼関係、コミュニケーションの取りやすさが必要になるからです。

他にも、心の病気というのは、日によって体調が比較的良くなったり、波があることもあります。

診察にいった日がたまたま医師から見たら体調が良さそうに見えた、ということも考えられます。

②発達障害の可能性

うつ病など病名が診断されない場合でも、症状の原因として発達障害が隠されている可能性もあります。

例えば、コミュニケーションがうまく取れず人間関係によく問題が起きる、物事を同時に行えずマルチタスクが苦手などの症状は、全てではありませんが発達障害の可能性もあるかもしれません。実際にADHDやASDなどの発達障害を持つ割合は約5%、30人に1人はいると言われています。

クリニックで仮に病名を診断されたとしても、薬が全く効かず、別の病院で発達障害を診断されたというケースもあります。

発達障害を専門とする精神科もありますので、そちらを受診してみることをおすすめします。

③オンライン診療の紹介

精神科・心療内科に足を運んで通い続けること事態にストレスを感じたり、より様々な種類のクリニックを受けて自分に合った場所を見つけたいと感じている方がいましたら、オンライン心療内科もおすすめです。

通常の精神科・心療内科よりも24時間オンライン上で予約可能なため予約が比較的取りやすく、また自宅から好きな時間に受診することができます。

通院の時間も省くことができますし、仕事や家庭の事情で通院する時間がなかなか取れないという方には、生活スタイルに取り入れやすいスタイルの精神科・心療内科となっています。

もちろん、人によって合う合わない等あるかと思いますので、オンライン心療を検討している方はぜひ、レビューや医師の資格などを確認し、最適なクリニックを探してみてください。

心が苦しくてせっかくクリニックに足を運んだのに、「異常なし」と診断された場合、自分がいけないんだ、と責めてしまうかもしれません。

一度病院で「理解されない」という感情が生まれてしまうと、他の病院でも理解してくれないのではないかと不安が大きくなるかと思います。

そこから、自分の中にある違和感を放置し一人で抱え込み始めると、いつの間にか症状が重くなり取り返しのつかない事態になるかもしれません。

最初にいったクリニックが全てではなく、自分が安心して通い続けられそうなクリニックを探し、治療を続けてみてください。

オンライン診療に関しては、以下の記事でより詳しく解説しています。併せてお読みください。

6.精神科の初診 まとめ

初めての精神科・心療内科の初診は緊張するのは当然です。

目に見えない心の病気をどうやって治療をするのか、薬は本当に正しく効くのか、目に見えない原因にメスを入れるのですから、分からないことだらけだと思います。

事前に初診の流れ・内容、主治医の方針との相性、初診で聞かれる質問を確認しておくことで、当日はリラックスした状態で素直に相談ができるかもしれません。

心の病気と付き合っていくということは、完治するまで長い道のりになるケースもあります。

通院自体は強制されるものでもなく、通院履歴が他人に渡ることはありません。

あなたの悩みを理解してくれる人は必ずいます。

一人で抱え込まず、まずは心療内科・精神科の初診を受けてみて、ご自身が通い続けることができるクリニックなのかどうか検討してみましょう。

24時間予約可能、本日受診できます

LINEで簡単予約