- トップ

- 記事一覧

- 病気・症状の記事一覧

- 適応障害とうつ病の違いについて解説

適応障害とうつ病の違いについて解説

適応障害とうつ病は、どちらも似たような精神的症状を持つため判別が難しいとされていますが、幾つかの相違点、類似点があります。

今回は、二つの疾患の違い、そしてよく勘違いされがちな判断方法について説明していきます。

適応障害とは?

そもそも適応障害とはどのような病気なのでしょうか。

適応障害(英: Adjustment Disorder)は、日常で生じるストレスや、環境の変化に対して自分の心身が適応できる限度を超え、それによって心身の不調が生じる精神的な状態です。

一般的に、特定のストレス要因(転居、離婚、職場の問題など)が生じた後に現れ、個人の日常生活に影響を与えます。

症状としては、不安、抑うつ、無力感、不安定な気分、社会的な孤立などが含まれ、一般的にはそのストレス要因がはっきりしていることが多いので、その要因が取り除かれるか、またはその人が適切にそのストレスに適応することができると症状が改善する可能性が高いです。

具体的な症状

適応障害を発症した際の症状を具体的に見ていきましょう。

・頭痛

適応障害によって頭痛が引き起こされることがあります。緊張型頭痛と呼ばれるタイプの頭痛もあります。

・胃腸の不調

胃の痛み、消化不良、下痢、便秘などの胃腸の問題が起こることがあります。吐き気を催すこともよくあります。

・筋肉の緊張

過度のストレスによって筋肉が緊張し、筋肉痛やこわばりが現れることがあります。

・疲労感

持続的なストレスによって疲労感や無力感が増加し、エネルギーがないように感じることがあります。

・睡眠障害

適応障害によって睡眠障害が生じることがあり、入眠困難や中途覚醒が増えることがあります。非常によく見られる症状です。

・呼吸困難

適応障害によって、過呼吸や息苦しさを感じることがあることがあります。

・心拍数の増加

不安や緊張によって心拍数が速くなることがあります。「心臓が止まってしまうのではないか」という恐怖感が伴うほどの動悸が伴い、パニック障害に移行することもあります。

上記以外にも、自律神経の異常より様々な身体的症状が見られます。抑うつ状態といった、精神症状が現れる前から身体的症状が発生することがあり、こうした症状が現れてきたら、注意が必要です。

自分の症状がどんな病気に関連するか気になる方は、症状チェッカーで確認してみましょう。

適応障害とうつ病の違い

.png)

一昔前の精神科だと精神疾患は高確率でうつ病と診断されることが多くありましたが、近年は適応障害とうつ病がしっかり区別され、個別で診断されるケースが増えてきました。

結論から簡単に言うと、定義としては違いますが、中間のことも多くあります。

どちらも「抑うつ状態」であることは変わりないのですが、「特定のストレスが原因の抑うつ状態で、原則その原因から離れれば改善する場合」が適応障害、「特定の原因がない、あるいはあった場合その原因から離れても抑うつ状態が一定期間以上持続する場合」がうつ病だと判断されていました。

具体的に適応障害とうつ病の違いについてフォーカスを当てて見ていきましょう。

定義

うつ病は落ち込みなどのうつ状態が二週間以上続き、脳内のセロトニン不足が関与していると言われています。

治療法は薬物療法、休養、精神療法の三本柱で進めていきます。

一方で、適応障害はストレスにより悪化するうつ状態で、脳自体の不調は想定されていません。

治療は、主に個々のストレスを取り除くことで進めていきます。

発症のメカニズム

うつ病は脳内物質の不足といった脳の不調であるのに対し、適応障害はストレスに対する身体の反応で発症します。うつ病とストレスとの関係は適応障害ほど明確ではありません。

状態の経過

うつ病だと、ストレスが減ってもすぐにはよくなりませんが、適応障害の場合、比較的早期に回復することが多いです。

また期間の点で見ても、適応障害は、ストレスの原因となる出来事から3ヶ月以内に発症し、ストレスから離れると6ヶ月以内に回復します。また、症状が長引いたとしても、2年以上は続かないとされています。適応障害は一過性の症状である場合が多いため、病院にかかるまでもなく、日常生活を送ってるうちに元気になるような人も多くいます。

うつ病の症状については以下の記事で詳しく解説しています。併せてお読みください。

うつ病の症状とその特徴・治療について解説

治療の優先順位

うつ病の場合は、休養と薬の服用、適応障害だとストレスへの対策を重視するという点で違います。

適応障害では、自分のいる環境を調整することが重要となります。

一方でうつ病の場合は、環境調整や休養が治療の原則ではあるものの、抗うつ薬や抗不安薬などの薬物治療も同時に行うことが多いでしょう。

症状によって治療の方針は異なりますので、自分で判断せずに医師の指示に従い

ましょう。

このように違いについて見てきましたが、適応障害からうつ病へ移行していく例も多くあり、さらに両方の性質を兼揃えている患者が多いのが一般的です。

適応障害の治療法については以下の記事で詳しく解説しています。併せてお読みください。

.jpg)

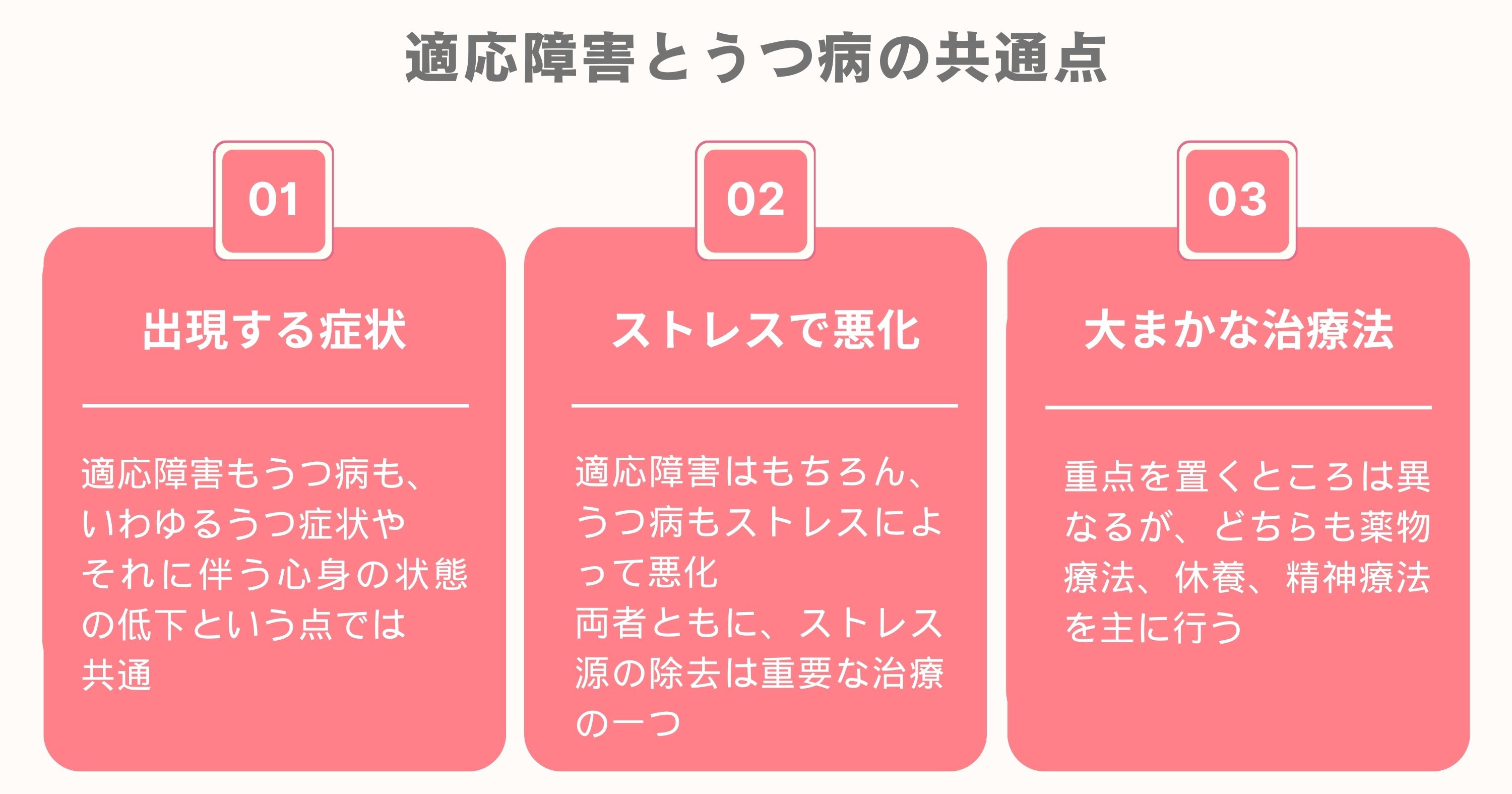

適応障害とうつ病の共通点

.png)

先述の通り、適応障害とうつ病には共通点も多く存在します。

出現する症状

適応障害もうつ病も、いわゆるうつ症状やそれに伴う心身の状態の低下という点では共通しています。両方において、気分の低下や抑うつ症状が見られます。

悲しみ、絶望感、無気力感などが一般的です。両者に身体的な症状が現れることがあります。不眠症、疲労、食欲の変化、頭痛などが共通して報告されます。

ストレスで悪化

適応障害はもちろん、うつ病もストレスによって悪化します。両者ともに、ストレス源の除去は重要な治療の一つです。

大まかな治療法

どちらも薬物療法、休養、精神療法を主に行なっています。

・認知行動療法

認知行動療法は、個人の認知と行動の関係に焦点を当て、その関係を理解し、健全な思考と行動への変容を促すことを目指す療法です。

ストレスが原因となる適応障害では、ストレスの受け止め方にアプローチし、耐性を上げることを目標とします。

・薬物療法

基本的に適応障害はストレスの原因を取り除くという環境調整が主な治療となりますが、症状によっては抗不安薬や睡眠薬を一時的に用いる他、抗うつ薬による薬物療法を行うことがあります。

うつ病に対しても、軽症であれば薬物療法を用いない場合も多くみられますが、症状に対し抗うつ薬などを使用します。

抗うつ薬には選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)やセロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬(SNRI)が含まれます。

ともに脳内の神経の伝わり方を整え抑うつ状態に対する効果が期待できますが、急な中断で離脱症状をきたす可能性もあり、薬については医師の指示通りに使う必要があります。

適応障害とうつ病:判別の際に勘違いしがちなこと

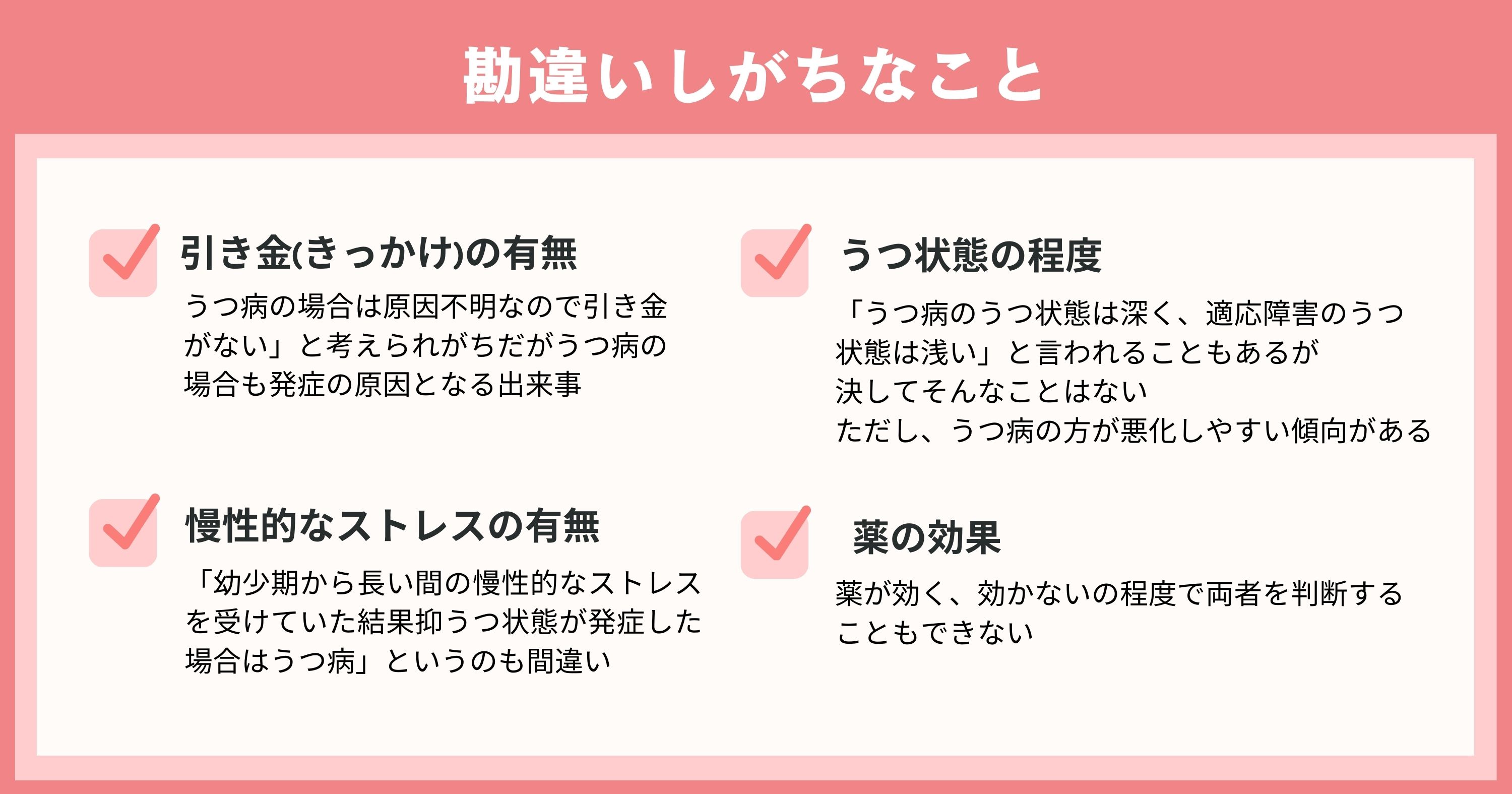

引き金(きっかけ)の有無

「うつ病の場合は原因不明なので引き金がない、適応障害の場合はストレスが原因なので引き金となる出来事がある」と考えられがちですが、厳密にいうとそれは違います。

適応障害の場合はもちろん、うつ病の場合も発症の原因となる出来事はあります。

一方で、うつ秒の再発を繰り返している場合は引き金となる出来事の影響はあまり関係がないことがあります。

ですが、基本的には引き金となる出来事の有無でうつ病と適応障害の判断をすることはできません。

慢性的なストレスの有無

「幼少期から長い間の慢性的なストレスを受けていた結果抑うつ状態が発症した場合はうつ病」というのも間違いです。臨床的にはそれだけではうつ病と断定することはできません。

適応障害の人にも慢性的なストレスを抱えている人はいます。

うつ状態の程度

「うつ病のうつ状態は深く、適応障害のうつ状態は浅い」と言われることもありますが決してそんなことはありません。

ただし、うつ病の場合は入院することになるほど落ち込むことがあったり、さらに悪化して妄想(貧困妄想、罪業妄想、心気妄想)が現れたりすることがあります。

ここまで悪化することは適応障害では一般的にあまりないと言われています。

薬の効果

薬が効く、効かないの程度で両者を判断することもできません。

うつ病の患者のうち三分の一は薬によって症状が回復する、もう三分の一は薬に関係なく時間の経過によって回復する、もう三分の一は薬によっても時間の経過によってもあまりよくならないとよく言われます。

その一方で適応障害の場合は薬がなくても時間経過によって回復することが多いですが、薬を使った方が良いというデータも存在するため、薬を使うこともあります。

適応障害からうつ病に移行しないために

適応障害の経過は一般的には良好ですが、先述の通りうつ病に移行してしまうケースも少なくありません。

自分だけではなかなか環境を変えることができず、症状が長引く場合は、環境の調整とあわせてストレス対処能力の向上のための認知行動療法や、抑うつ症状や不安症状、不眠などの症状に対しての薬物治療があります。

症状が長引くと、うつ病だけでなく他の様々な精神疾患を併発することもあるため、日常生活に支障をきたすほどの症状が1~2週間続く場合には、早めに精神科や診療内科などの専門の医療機関を受診することを推奨します。

うつ病が回復するきっかけについては以下の記事で詳しく解説しています。併せてお読みください。

うつ病が回復するきっかけとは?うつから回復する人の特徴を解説

適応障害とうつ病に関するまとめ

うつ病か適応障害かの診断を初期の段階でつけるのはかなり難しいでしょう。

経過を把握して初めてわかってくることが多く、そうした意味では病歴(病気になるまでの経緯や出来事)を聴取することがとても大事になってきます。

基本的には経過をしっかりと把握しなければ正しい病名は分からないということを知っておくと良いでしょう。

うつ病と適応障害は、発症のメカニズムといった定義上は違う疾患であるとされますが、実際は判断が難しいケースが多くあり、そうした場合、双方の診断を意識しながら治療を調整していく必要があります。

24時間予約可能、本日受診できます

LINEで簡単予約