- トップ

- 記事一覧

- 制度・書類の記事一覧

- うつ病で休職するためには?申請方法、復帰の目安から休職中の過ごし方、経済的支援についても詳しく解説!

うつ病で休職するためには?申請方法、復帰の目安から休職中の過ごし方、経済的支援についても詳しく解説!

- 1.はじめに

- 2.休職制度とは?うつ病診断書の取得方法とメリットについて

- 3.うつ病休職の平均期間と転職・退職の選択肢

- 4. うつ病休職からの職場復帰の目安:傷病手当金支給方法も解説

- 職場復帰支援とは?うつ病休職時の症状と過ごし方も解説!

- うつ病で休職するために:まとめ

1.はじめに

人生で1回以上うつ病になった人の割合は、6%と言われています。 *1)

また過去1年間にメンタルヘルス不調により連続1ヶ月以上休職、退職した労働者がいる事業所の割合は、10.1%です。

また、過去3年間でメンタルヘルス不調により、連続1ヶ月以上の療養が必要な正社員が出た場合の休職制度の申請割合は、7割と言われています。* 2)

そのまま退職する人よりも、一度1ヶ月以上のお休みを取り、職場復帰を目指す人が多いのが現状です。

うつ病は現代のストレス社会ではよく起こる病気です。

「休むなんて甘え」と思ってしまう人も多いかもしれませんが、早めに体を休めることが何よりも大事です。

「これくらい我慢しないと」と思い続けていると、症状が重症化、慢性化する可能性が高くなります。

今では、約6割の事業所がこのうつ病などストレスが原因の休職、退職を深刻な問題として認識し、メンタルヘルス対策に取り組んでいます。*3)

本記事では、うつ病の診断書の取得方法、休職中の過ごし方、傷病手当金などについて詳しく解説します。

うつ病の可能性があり休職を考えている、休職するか迷っている人は、ぜひ最後までお読みください。

参考文献

*1)”うつ対策推進方策マニュアル-都道府県・市町村職員のために-”,https://www.mhlw.go.

jp/shingi/2004/01/s0126-5b2.html ,(参照2023-11-10)

*2)”メンタルヘルス、私傷病などの治療と 職業生活の両立支援に関する調査”,独立法人労働政策研究・研究機構,https://www.jil.go.jp/institute/research/2013/documents/0112.pdf ,(参

照2023-11-10)

*3)”過去1年間にメンタルヘルス不調で1カ月以上休業・退職した労働者のいる事業所割合は10.1%”,独立法人労働政策研究・研究機構,https://www.jil.go.jp/,(参照 2023-11-10)

2.休職制度とは?うつ病診断書の取得方法とメリットについて

休職制度とは?休職する際にチェックすべきポイント

まず、そもそも休職とは何か説明します。

休職とは、 "労働者について、労務に従事させることが不能又は不適当な事由が生じた場合に、使用者がその従業員に対し労働契約関係そのものは維持させながら、労務への従事を免除すること又は禁止する"ことをいいます。*4)

うつ病で休職する時に適用される条件や、休職できる期間は会社ごと異なります。

ご自身が所属している会社の休職する際の条件は何か、上司や人事部、産業医などに事前に確認しておきましょう。

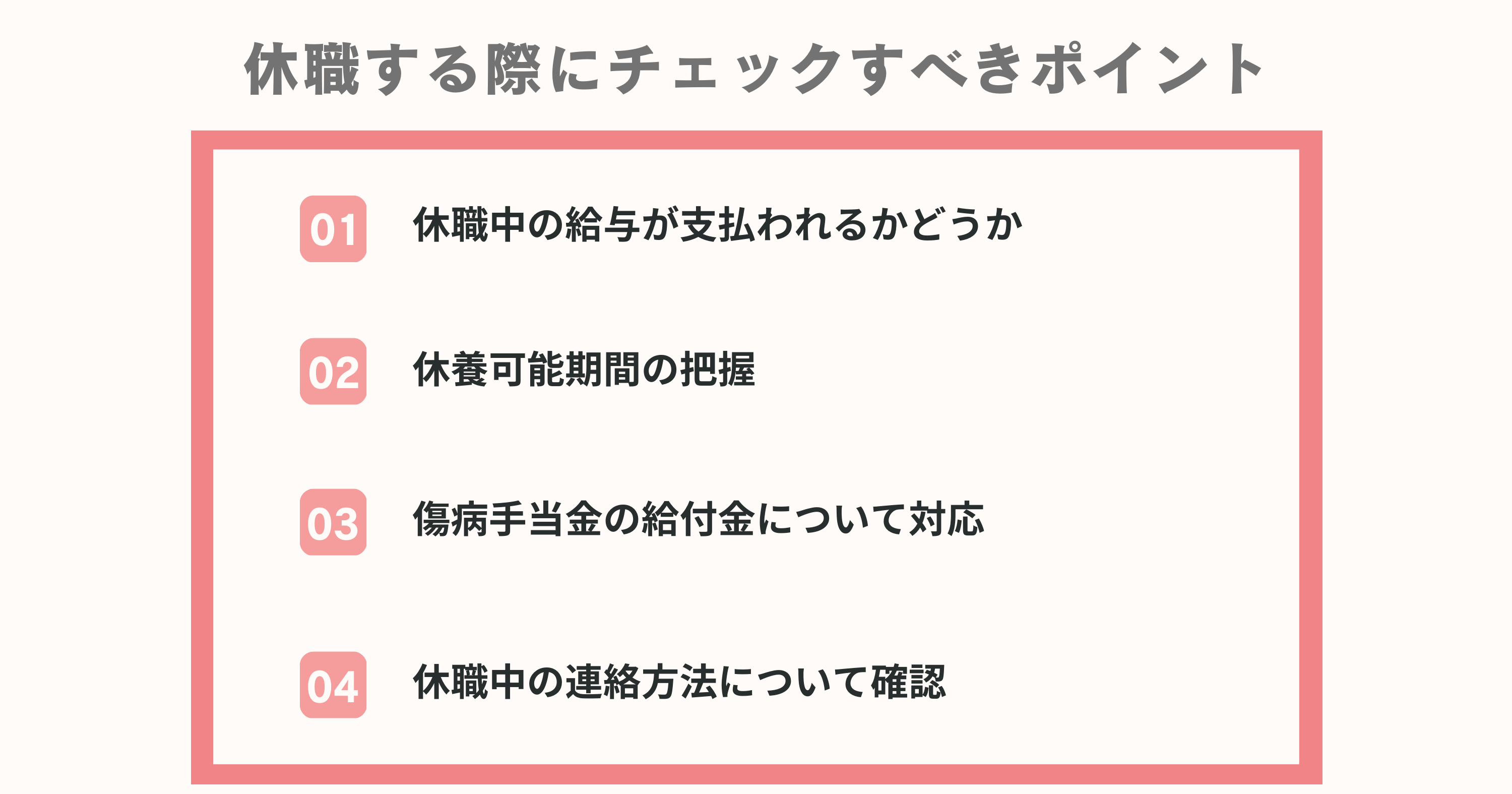

休職制度を確認する際にチェックしておくべきポイントは以下になります。

①休職中の給与が支払われるかどうか

会社によっては、階級や職業によって給与が支払われない場合があります。

例えば、新卒で入社したばかりの時期に休職する場合は、給料は支払われないこともあります。

②休養可能期間の把握

休める時期も、会社に入社してからどれくらいたったのか、階級などによって異なります。

入社したばかりの頃は、1、2ヶ月しか療養期間が設けられていない場合もあります。

自身が休職したい場合は、どれくらい休めるのか確認しておきましょう。

③傷病手当金の給付金について対応

休職中は給与が発生しないケースもあります。

その場合は、経済的負担を抑えるためにも、傷病手当金の給付を申請することが可能です。

傷病手当金についても事前に人事部から説明があるかと思いますが、経済的な不安を軽減してくれるものなので、しっかり確認しておきましょう。

④休職中の連絡方法について確認

休職中、会社の人とやりとりをする場合の連絡方法も事前に確認しておきましょう。

電話またはメールなのか、もしくは個人のLINE等で連絡するのか、そしてどのようなタイミングで連絡した方がいいのか、把握しておくことをおすすめします。

基本的に、お休み期間は仕事関連のことから離れることが重要ですので、なるべく会社の人とは連絡を取るのを控える方をおすすめします。

しかし、気になることがある場合「誰にどの手段で」連絡をすべきかは確認しておきましょう。

休職した方がいいサインについては、下記の記事で詳しく解説しています。併せてお読みください。

うつ病診断書を取得したい:まずは心療内科・精神科に相談

うつ病診断書には、病名、治療内容、治療期間、自宅療養が望ましいなどの環境調整の見解について医師からの記載があります。

うつ病診断書は、まず心療内科を受診し、診察時に医師に診断書の依頼をすれば発行してもらえます。

場所によって、診断書発行専用窓口を設置していることもありますので、確認しましょう。

ただし、症状によっては、初診で診断書をもらえない可能性もあります。

診断書の作成期間は、即日〜約2週間程度かかることがあります。発行料は2000~3000円程度になります。

うつ病診断書を発行するメリット

うつ病などの心の病気は、他人からは見えづらいため、元気だと勘違いされたり、やる気がない人だと誤解されてしまうことも多いです。

専門家からの客観的な証明である診断書を発行することで、治療に専念することができます。

他にも、うつ病診断書があることで、下記のような経済的支援を受けることができる場合があります。

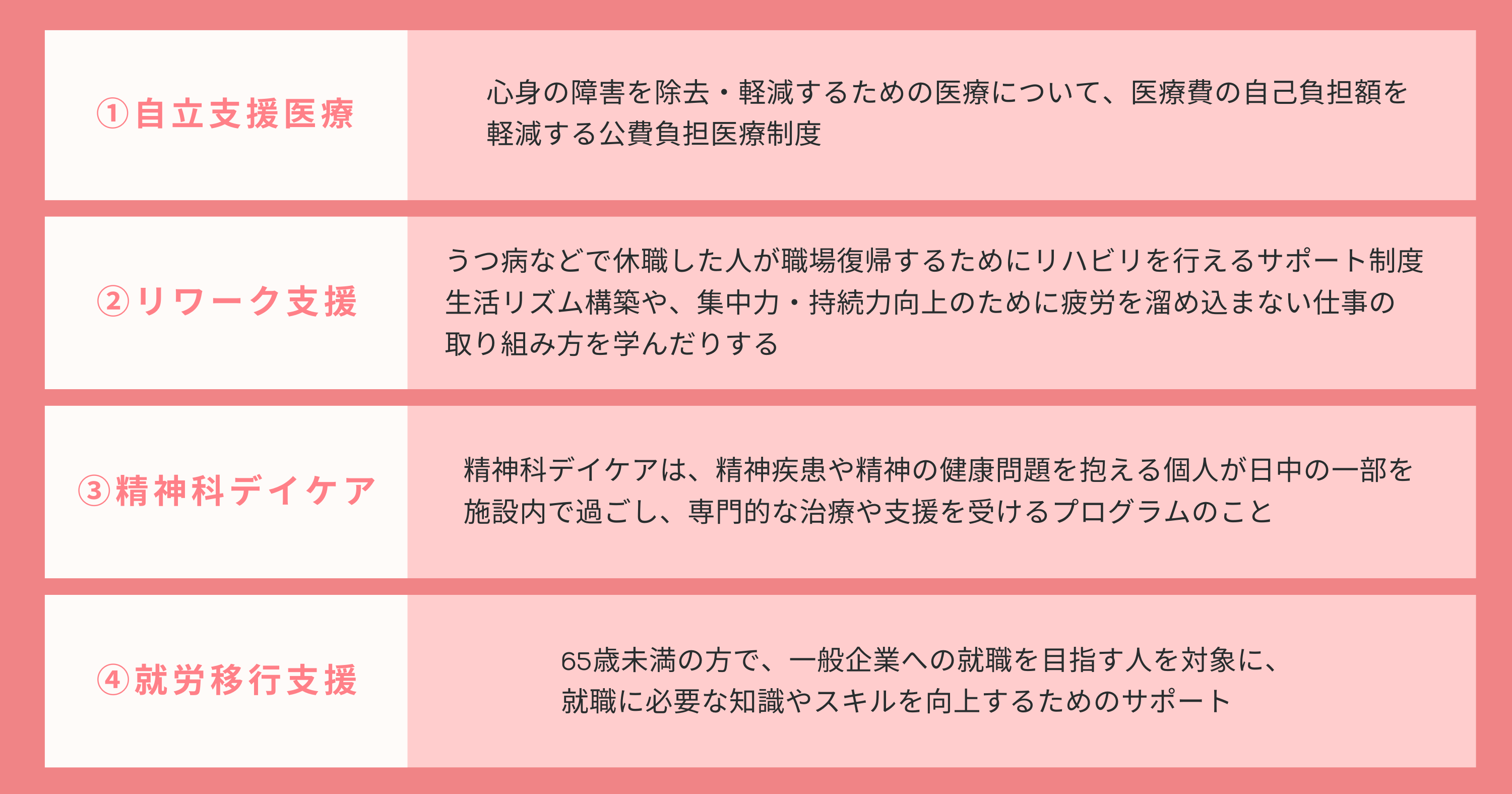

①自立支援医療

自立支援医療制度とは、 "心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度" です。*5)

例えば、うつ病で薬を処方する際や、精神科デイケアに通う際に適用されることがあります。

うつ病にかかると定期的に病院を受診する必要もあり、薬も処方されるため、金銭面の負担がかかります。

しかし、この制度を使うと通常3割負担のところが1割負担になったり上限額が設定されたりするため、負担が軽減されます。

②リワーク支援

うつ病などで休職した人が職場復帰するためにリハビリを行えるサポート制度です。*6)

具体的には生活リズム構築や、集中力・持続力向上のために疲労を溜め込まない仕事の取り組み方を学んだり、ストレスとの向き合い方、対人コミュニケーション等について整理し、無理のない働き方について考えます。

③精神科デイケア

精神科デイケアは、精神疾患や精神の健康問題を抱える個人が日中の一部を施設内で過ごし、専門的な治療や支援を受けるプログラムのことです。

精神科デイケアに通う対象となる人は、精神疾患を抱えているが、入院までは必要としない人たちです。

利用している人の7割程度は統合失調症を抱えており、20代〜40代未満の人が多く利用しています。*7)

④就労移行支援

65歳未満の方で、一般企業への就職を目指す人を対象に、就職に必要な知識やスキルを向上するためのサポートを行います。 8)

適正にあった職探しから、実習、職場訪問、職場に定着するまでの支援等を行います。

診断書のもらい方や手当についての詳しい内容は、以下の記事にも詳しく解説しています。併せてお読みください。

精神科の診断書とは?もらい方や費用、支援と手当について解説精神科の診断書とは?もらい方や費用、支援と手当について解説

参考文献

*4)”休職と休業” ,大阪府,2023-5,https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/6026/00000000/034.p

df ,(参照2023-11-10)

*5)”自立支援医療制度の概要”,厚生労働省,https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/

hukushi_kaigo/shougaishahukushi/jiritsu/gaiyo.html ,(参照2023-11-10)

*6)”地域障害者職業センターの 精神障害者職場復帰支援 (リワーク支援)について”,独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構,https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002

2whe-att/2r98520000022wkf.pdf, (2023-11-10)

*7)”精神科デイ・ケア等 について”,厚生労働省,2009-11-10,https://www.mhlw.go.jp/shingi/

2009/06/dl/s0604-7b.pdf ,(参照2023-11-10)

*8)”就労移行支援について”,厚生労働省,https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-

Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/3b.pdf ,(参照2023-11-10),

3.うつ病休職の平均期間と転職・退職の選択肢

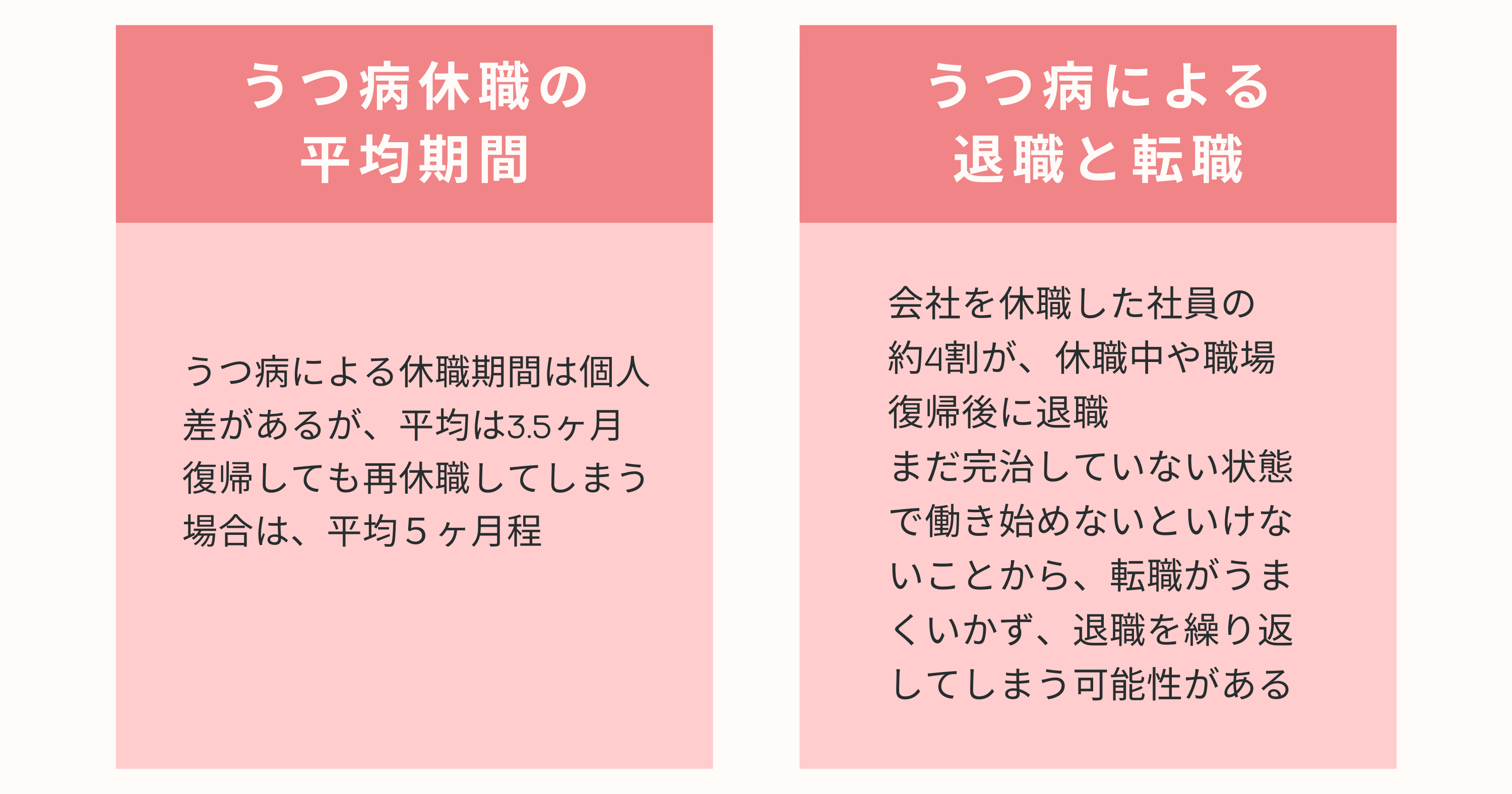

うつ病休職の平均期間はどれくらい?

うつ病による休職期間は個人差がありますが、平均で3.5ヶ月と言われています。

また、復帰しても再休職してしまう場合は、平均5ヶ月程と言われています。

これはあくまで平均期間であり、これくらい休めば大丈夫という目安ではありません。

会社の仕事内容、入社期間や役職、ストレスの原因などによって、人それぞれ回復する時間は全く違います。

他人と比べず、主治医の先生と会社に相談しながら、自分のペースで職場復帰を目指すことが何よりも大事です。

うつ病による退職と転職の検討

メンタルヘルスの不調により、会社を休職した社員の約4割が、休職中や職場復帰後に退職しているそうです。 *9)

うつ病によって休職したけれど退職をする、ということはしっかり療養に専念するためにも必要な選択です。

ただし、休職したけれど焦って次の会社に転職すると、まだ完治していない状態で働き始めないといけないことから、転職がうまくいかず、退職を繰り返してしまう可能性もあります。

うつ病を患ったかといって、決して転職活動に不利というわけではなく、ストレスとの向き合い方や、自分にとっての適切な働き方を見直すことで、転職活動をスムーズに進めることができます。

一番重要なポイントは、「うつ病を患った時は、大きな決断をしてはいけない」ということです。

主治医の先生に相談し、心が転職活動に余裕を持って取り組める、転職活動を行える気力と体力が戻ってきた、と思えるのであれば、転職活動を始めても良いかもしれません。

もちろん、退職後の金銭面に関しては、一番大きな不安だと思います。

うつ病診断書があれば、傷病手当金などの公的経済支援を受けることができますし、経済的な不安も軽くなることかと思います。

退職する前に、一度退職後に申請できる手当を調べ、一人で決断するのではなく、家族や主治医の先生に相談することをおすすめします。

参考文献

*9)”過去1年間にメンタルヘルス不調で1カ月以上休業・退職した労働者のいる事業所割合は10.1%” ,独立法人労働政策研究・研究機構,https://www.jil.go.jp/kokunai/blt/backnumbe

r/2022/08_09/k_07.html ,(参照2023-11-10)

4. うつ病休職からの職場復帰の目安:傷病手当金支給方法も解説

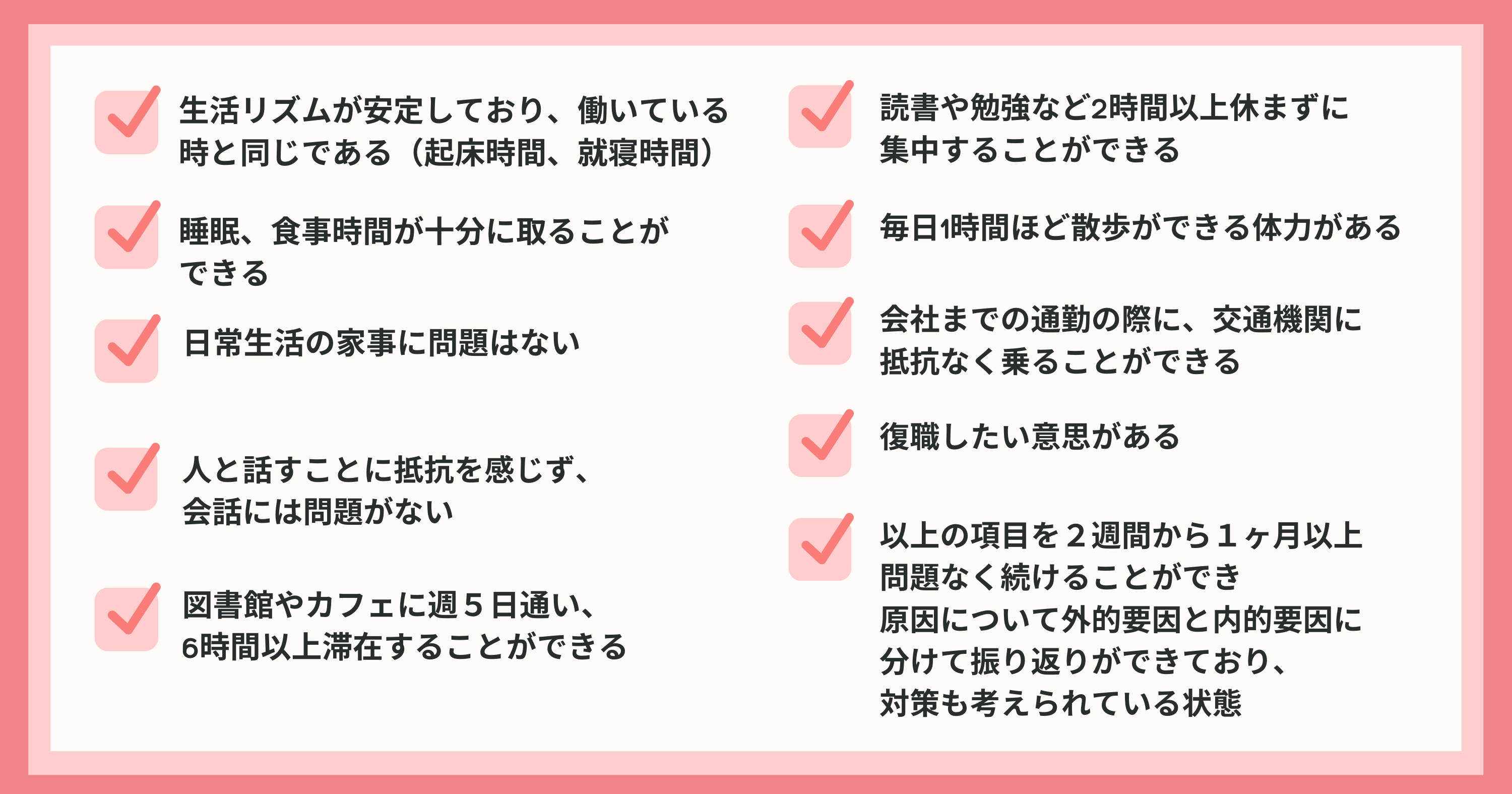

休職後の職場復帰目安をチェック

休職期間が長く続くと、「このままダラダラと休んでていいのだろうか」と思ってしまうことがあるかと思います。

体調が完全に回復していないのにも関わらず焦って復職すると、むしろ症状が悪化し再休職しなければならない可能性もあります。

医師や職場と相談しながら、復帰時期を決めていきましょう。

目安

・生活リズムが安定しており、働いている時と同じである(起床時間、就寝時間)

・睡眠、食事時間が十分に取ることができる

・日常生活の家事に問題はない

・人と話すことに抵抗を感じず、会話には問題がない

・図書館やカフェに週5日通い、6時間以上滞在することができる

・読書や勉強など2時間以上休まずに集中することができる

・毎日1時間ほど散歩ができる体力がある

・会社までの通勤の際に、交通機関に抵抗なく乗ることができる

・復職したい意思がある

・以上の項目を2週間から1ヶ月以上問題なく続けることができ、自分が不調になった原因について外的要因と内的要因に分けて振り返りができており、それに対する対策も考えられている状態

うつ病が回復するきっかけについては、下記の記事で詳しく解説しています。併せてお読みください。

うつ病が回復するきっかけとは?うつから回復する人の特徴を解説

傷病手当金とは?

傷病手当金とは、 "労働者の業務災害以外の理由による疾病、負傷等の療養のため、 被保険者が労務に服することができないときに給付されるもの" と定義されています。 *10)

病気やケガで労働することが困難になった場合に、所得の一部が給付される仕組みです。

病気やケガで働けなくなっても、経済的に不安定な状況を軽減することができます。

一般的には給与の2/3が支給されますが、支給条件等異なる場合がありますので、確認しておきましょう。*11)

傷病手当金の手続きの流れ

傷病手当金を申請するにあたり、医師からの診断書や申請書を申請する必要があります。手続きの流れを確認しておきましょう。

①病気やケガで仕事を四日以上休んだ

②医療機関を受診し、診断書をもらう

診断日時、病名、傷病の原因、治療内容等が記載されています。*12)

③申請書の提出

所属する健康保険組合などから入手する申請書に必要事項を記入し、診断書と一緒に提出してください。*13)

④書類の審査

提出された申請書、診断書は保険組合などによって審査が行われます。審査は2週間から数ヶ月かかることがあります。

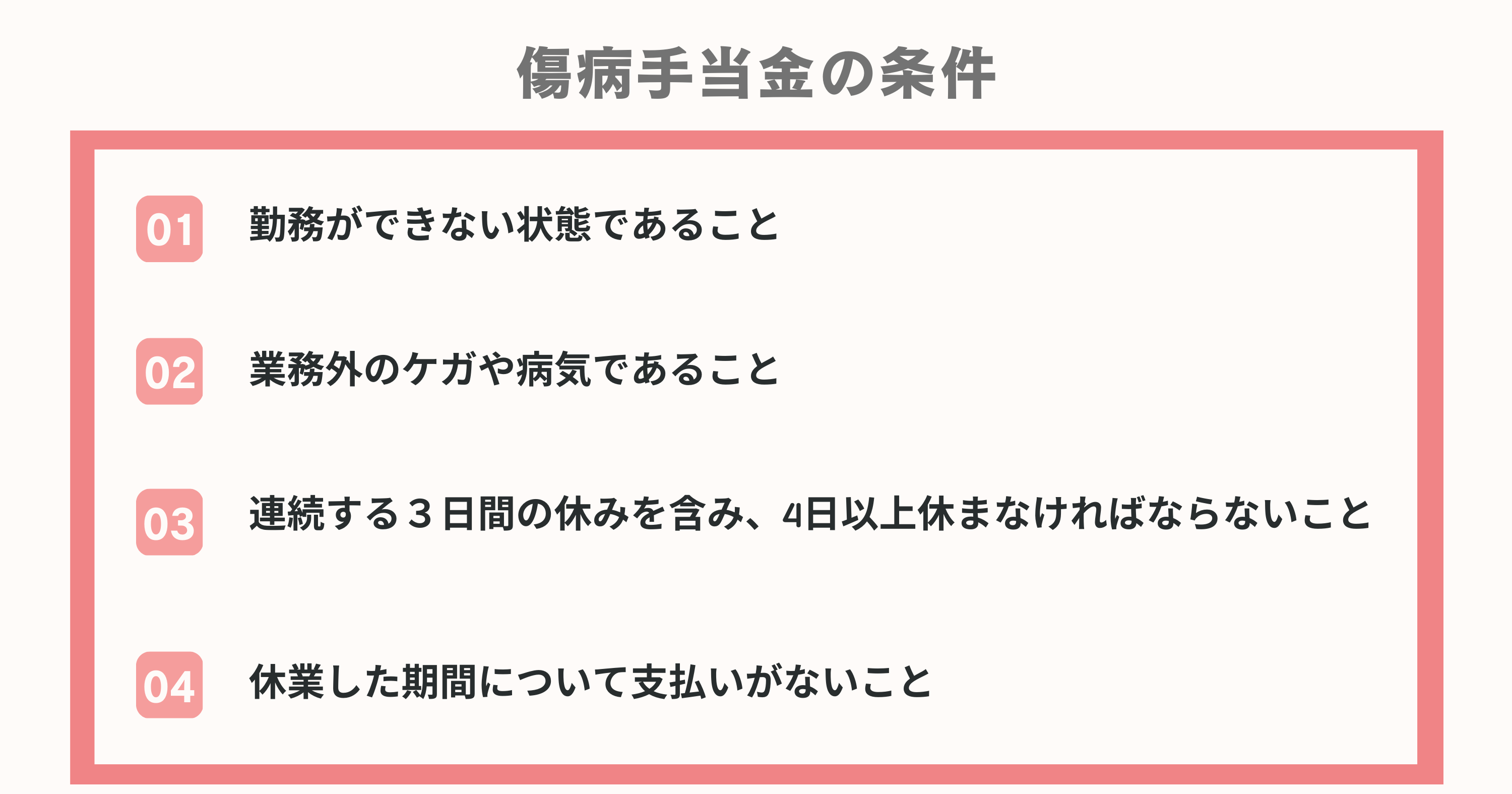

傷病手当金の条件

ケガや病気で働けない場合は、どのような条件で給付金が支払われるのでしょうか?満たさなければならない条件を4つ紹介します。 *14)

①勤務ができない状態であること

まず大前提として、「働きたくても、ケガや病気で仕方なく働くことができない」というのが条件です。

これは、医師が「働くことは不可能」と診断書を作成し、会社が判断します。

②業務外のケガや病気であること

働けなくなった原因が、業務外の原因であること、が前提となります。

業務中に起きたことや、通勤途中で怪我をしたなどは、傷病手当金の対象ではなく、労災保険の対象になりますのでご注意ください。

また、美容整形における手術などは、対象外です。

③連続する3日間の休みを含み、4日以上休まなければならないこと

休み始めた1日目から連続した3日間は、待機期間とされ、給付の対象ではありません。

この待機期間は、有給や休業日も含まれます。

つまり、金曜日に有給を使い、土日が会社の指定休業日であったとしても、4日目の月曜日から給付対象期間が始まります。

「3日連続」というのがポイントです。

④休業した期間について支払いがないこと

前提として、傷病手当金は、ケガや病気で働けず、経済的に生活が厳しい人を助けるための給付金です。

そのため、休んだ日に会社から給与が支払われていないことが条件です。

しかし、給付された場合でも、給与が傷病手当金を下回る場合は、その差額が支払われます。

傷病手当金の条件に関しては、下記の記事で詳しく解説しています。併せてお読みください。

傷病手当金の条件とは?期間・金額、申請ステップや注意点をまとめて解説!

参考文献

*10)”「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A」 の改訂について”,厚生労働省保険局保険課,2023-4-28,https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc6862&dataType=1&pageNo=1 ,(参照2023-11-10)

*11)”傷病手当金の申請”,全国健康保険協会 秋田支部, 2023-7-17,

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/akita/02/p2/syo20141009.pdf, (参照2023-11-10)

*12) “健康保険傷病手当金支給申請書”https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu

/g2/cat230/kenkouhokenkyuufu/k_shoute_n2212.pdf,(参照2023-11-19)

*13)”傷病手当金の申請”,全国健康保険協会 秋田支部, 2023-7-17,

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/akita/02/p2/syo20141009.pdf, (参照2023-11-10)

*14)”傷病手当金”,全国健康保険協会,https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb

31710/1950-271/ ,(参照2023-11-10)

職場復帰支援とは?うつ病休職時の症状と過ごし方も解説!

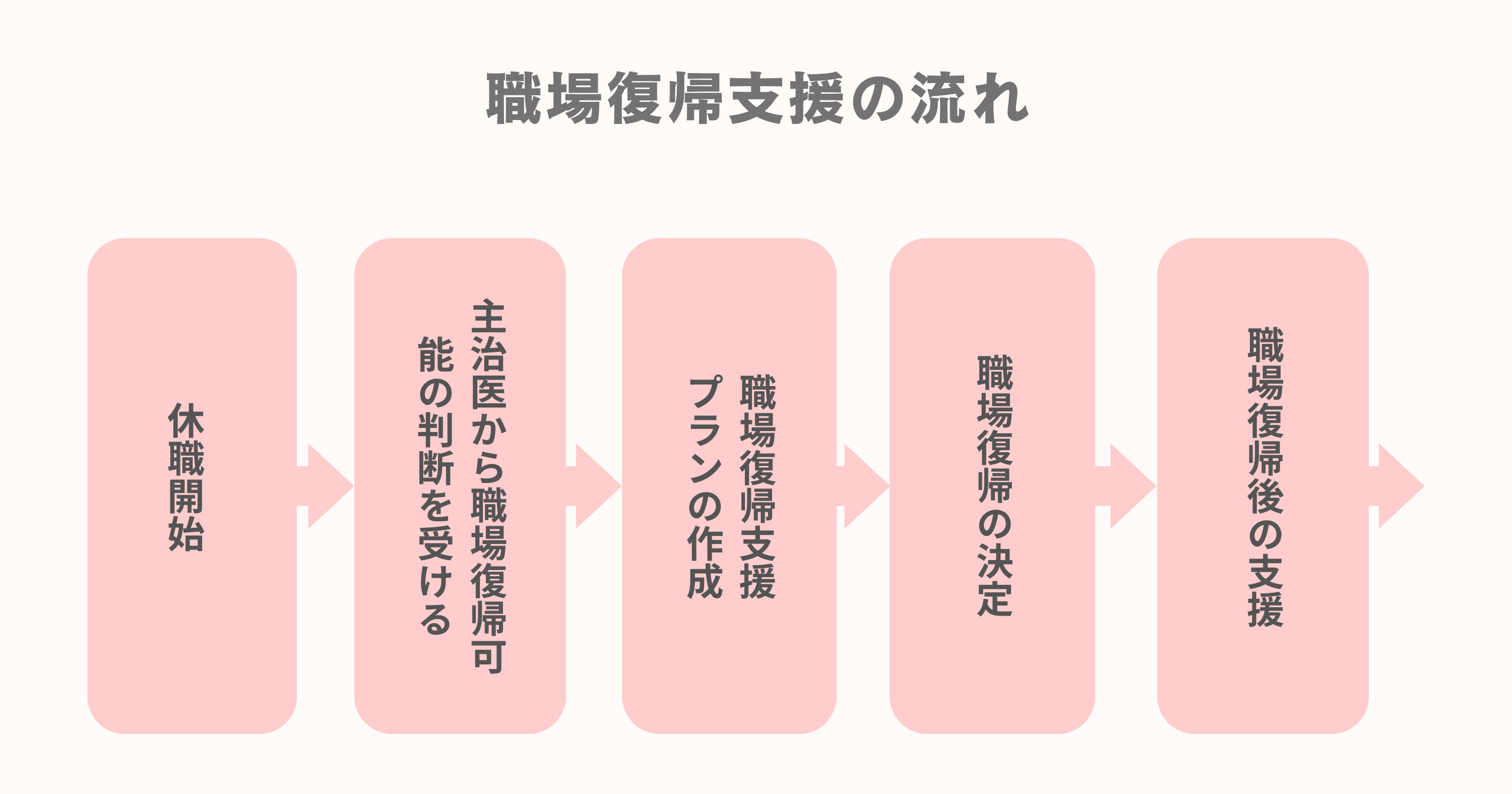

職場復帰支援の流れと支援内容を解説

休職中は、孤独を感じたり、復帰後どのような働き方をしたらいいのか、先についての不安にどんどん押しつぶされそうになることがあると思います。

不安を少しでも軽減させ、安心した状態で復職するためには、職場からのサポートが重要です。

職場復帰支援の流れについて紹介します。 *15)

①休職開始

主治医から診断書が出され、人事に提出し、担当者から正式な手続きや、復帰支援の流れの説明を受けます。

また、治療に専念するには、会社と本人の連絡頻度は最小限に抑える必要があります。

そのため、業務の引き継ぎ等がある場合は最小限に連絡を抑え、その後は会社と連絡は取らないようにしてください。

もし休職中に連絡が必要な場合、連絡頻度は1〜2ヶ月に1回が良いでしょう。

休職中のおすすめの過ごし方等についても後ほど解説します。

②主治医から職場復帰可能の判断を受ける

休職中に職場に戻りたい旨を会社に伝えると、主治医による職場復帰が可能と記載された診断書を会社に提出をする必要があります。

ただし、この診断書は、職場で求められるスキルを実行できるまで回復した、という証明とは限りません。

というのもこの診断書は、本人の回復程度に合わせて職場復帰の判断を示しているためです。

職場復帰が可能と判断されたからといって、いきなり休職前のようなパフォーマンスを発揮して働けるとは限りません。

③職場復帰支援プランの作成

職場復帰を目指すために、具体的な復帰支援プランを立てます。管理監督者、産業医、本人との間で連携を作成します。

以下の項目を検討し、職場復帰支援プランを作成します。

1)職場復帰日

2)管理監督者による就業場の配慮

-業務内容や業務量の変更等

3)人事労務の対応

-配置転換や異動の必要性の検討

4)産業医による医学的視点の意見

5)管理監督者や産業医による支援

6)その他(試し出勤制度の利用等)

④職場復帰の決定

事業者による最終的な職場復帰の決定を行います。

⑤職場復帰後の支援

本人とって会社に復帰することはかなりに不安です。

いきなり以前のようなパフォーマンスを発揮して働くことは難しいかもしれません。

心地よく働くことができるのか、また再休職になってしまうのか、復帰後の周りのサポートが大事です。

職場復帰後は、監督者により定期的な観察、支援を行い、産業医スタッフによるフォローアップを実施します。

職場復帰支援プランの評価や見直しを行い、新たな問題が発覚した場合は、再休職の可能性があるかどうかの確認等を行います。

復帰後は以前と同じ業務量をこなすのではなく、業務軽減などの工夫を段階的に行う必要があります。

中には、時短勤務で働き徐々に通常の勤務スタイルへと戻す期間が必要となることもあります。

休職中に起こるうつ病症状の理解とおすすめの過ごし方

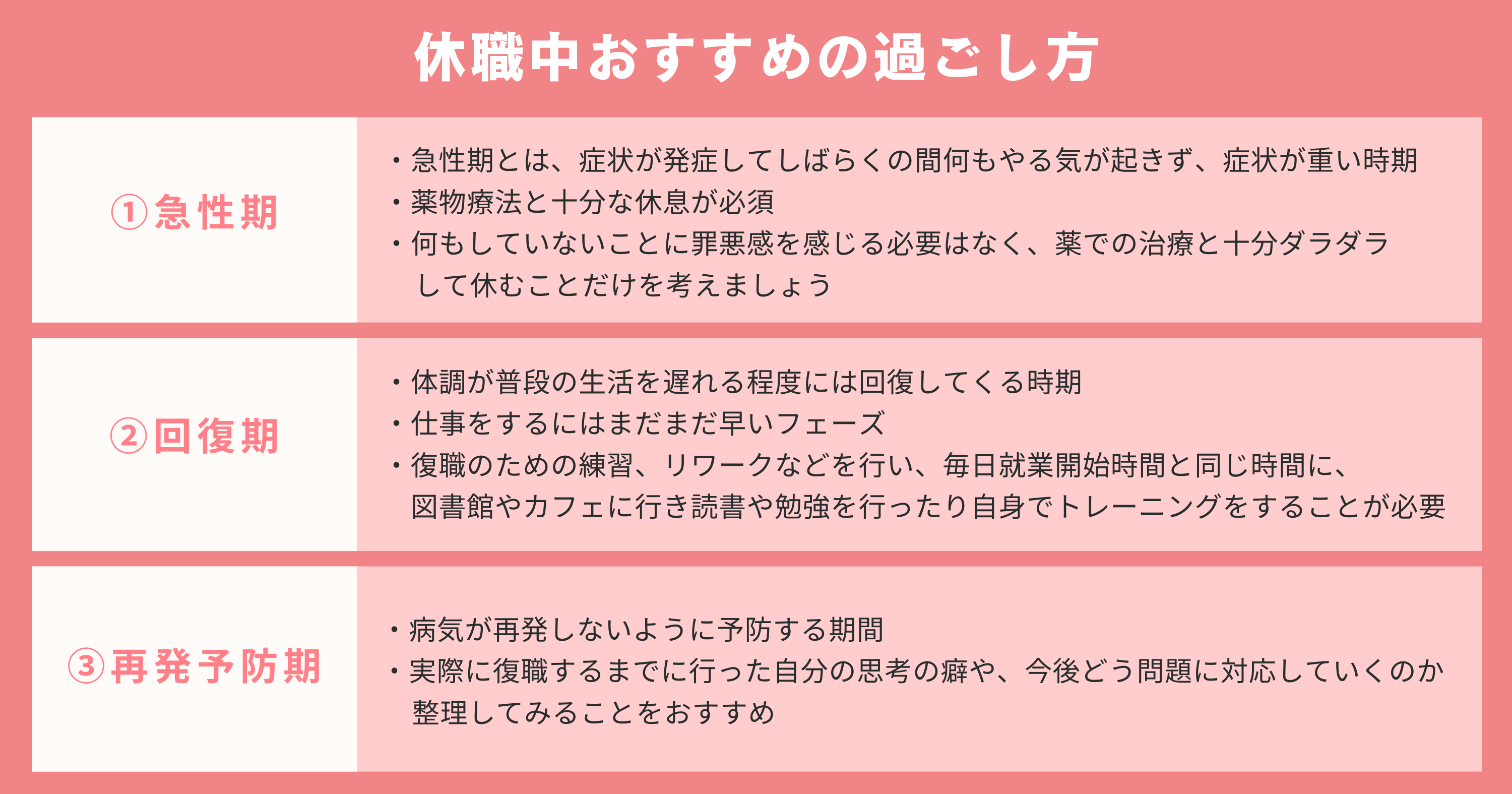

療養期間には、3つのフェーズが存在し、それぞれに症状に変化が起きます。

期間ごとにゴールが異なりますので、今はどのフェーズでどのような過ごし方をした方が良いのか把握しておきましょう*16)

①急性期

急性期とは、症状が発症してしばらくの間何もやる気が起きず、症状が重い時期のことを指します。

外に出る元気もなく、家に閉じこもりの生活になることが多い時期です。

この時期は、薬物療法と十分な休息が必須です。

何もしていないことに罪悪感を感じる必要はなく、薬での治療とテレビを見るなど十分ダラダラして休むことだけを考えましょう。

薬の効果は2〜3週間後に出ると言われているため、自身の判断で薬の服用を止めるということはしないでください。

また、可能な範囲で構わないので、無理しない程度に生活記録表に日々の体調の変化の記録をつけておきましょう。

日々の症状、薬の副採用などについて主治医に体調の変化を伝える時、治療の方針を決める時に役に立ちます。

また、自身の症状を客観的に見ることによって、体調が少し回復した際に、どのような環境、何をすると自分の体調が上向になるのか把握することができます。

②回復期

この時期は、体調が普段の生活を遅れる程度には回復してくる時期です。

また、特にこの時期は、もう体調が回復したから早く復帰しなければ、と焦り出す時期になります。

ただし、このまま復帰しても「仕事をする」という観点で見ると、まだまだ早いフェーズです。

仕事を集中して続けられるだけの体力、集中力が下がっているからです。

回復期では、復職のための練習、リワークなどを行います。

会社のようなストレスがかかりやすい環境で、ストレスにどう向き合えば良いのか、トレーニングする期間になります。

リワークなどの復職支援サービスを使うことも一つの方法ですし、ご自身でトレーニングをすることもできます。

例えば、毎日就業開始時間と同じ時間に、図書館やカフェに行き読書や勉強を行ったり、コミュニケーション向上のために、ボランティアに参加したり、ストレスマネジメントについての本を読んで知識を深めてみる、などが挙げられます。

体力もかなり落ちているはずですので、朝ジョギングしてみるなど、軽い体力作りも行ってみましょう。

③再発予防期

回復期が過ぎたら、病気が再発しないように予防する期間に入ります。

うつ病の再発率は60%と高く、再発しないように対策を行うことが重要です。

具体的には、ストレス対策として、実際に復職するまでに行った自分の思考の癖や今後どう問題に対応していくのか整理してみることをおすすめします。

仕事のストレスは、自分自身を見直せば軽減できるものと、会社環境の都合上自分ではどうにもできないことに分かれます。

自分ではどうにもならないことに関しては、上司に相談してみましょう。

今自分が感じているストレスの原因は、どちらに当てはまるのか整理してみることが大事です。

復職時には産業医との面談をすることが多く、療養期間中に行ったことや、今後の取り組み方等を伝えてみましょう。

参考文献

*16)”職場復帰支援の手引き”,独立行政法人労働者健康安全機構,https://www.mhlw.go.jp/con

tent/000561014.pdf ,(参照2023-11-10)

うつ病で休職するために:まとめ

休職期間中は、「このままダラダラしてていいのだろうか」「職場の人に迷惑をかけて申し訳ない」「この先どうなるんだろう」と、あらゆる不安が次々と押し寄せてくるかと思います。

今まで一生懸命仕事を頑張ってきた人なら当然の感情です。特に休職し始めた時期は孤独を感じたり、涙が止まらなくなることもあります。

また、うつ気味ではあるが、休みを取ったら職場の人に迷惑なのではないか、この先のキャリアに大きく影響するのではないか、など休職の決断に悩む人もいると思います。

しかし、うつ病の治療は、早期発見、早期治療が原則です。

早めに休んで治療に専念した方が良い場合も多いので、受診して相談しましょう。

休職に当たって心配がある場合には、それも診察時に相談できます。

経済面で不安になることもあるかと思いますが、活用できそうな経済的な支援制度を確認することが大事です。

もし、周りに誰も相談する人がいない、会社に相談しづらいという場合は心療内科・精神科や家族に相談してみましょう。

自分の症状がどんな病気に関連するか気になる方は、症状チェッカーで確認してみましょう。

24時間予約可能、本日受診できます

LINEで簡単予約